PER NON MORIRE DI TELEVISIONE

𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱ı̀ 𝟲 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

𝗗𝗶 𝗳𝘂𝗼𝗰𝗼 𝗶𝗻 𝗳𝘂𝗼𝗰𝗼: 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗝𝗼𝗻𝗻𝘆 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼

a cura di Fabrizio Varesco

𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗶𝗴𝗵𝘀𝗺𝗶𝘁𝗵 di Eva Vitija | Svizzera, Germania | 2022 | 83'

◇

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ı̀ 𝟳 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

𝗟𝗲𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 - 𝗦𝗵𝗼𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗳𝗶𝗮 di Kim Longinotto | Irlanda | 2019 | 97'

◇

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟴 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

𝗣𝗶𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗣𝗮𝘀𝗼𝗹𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲

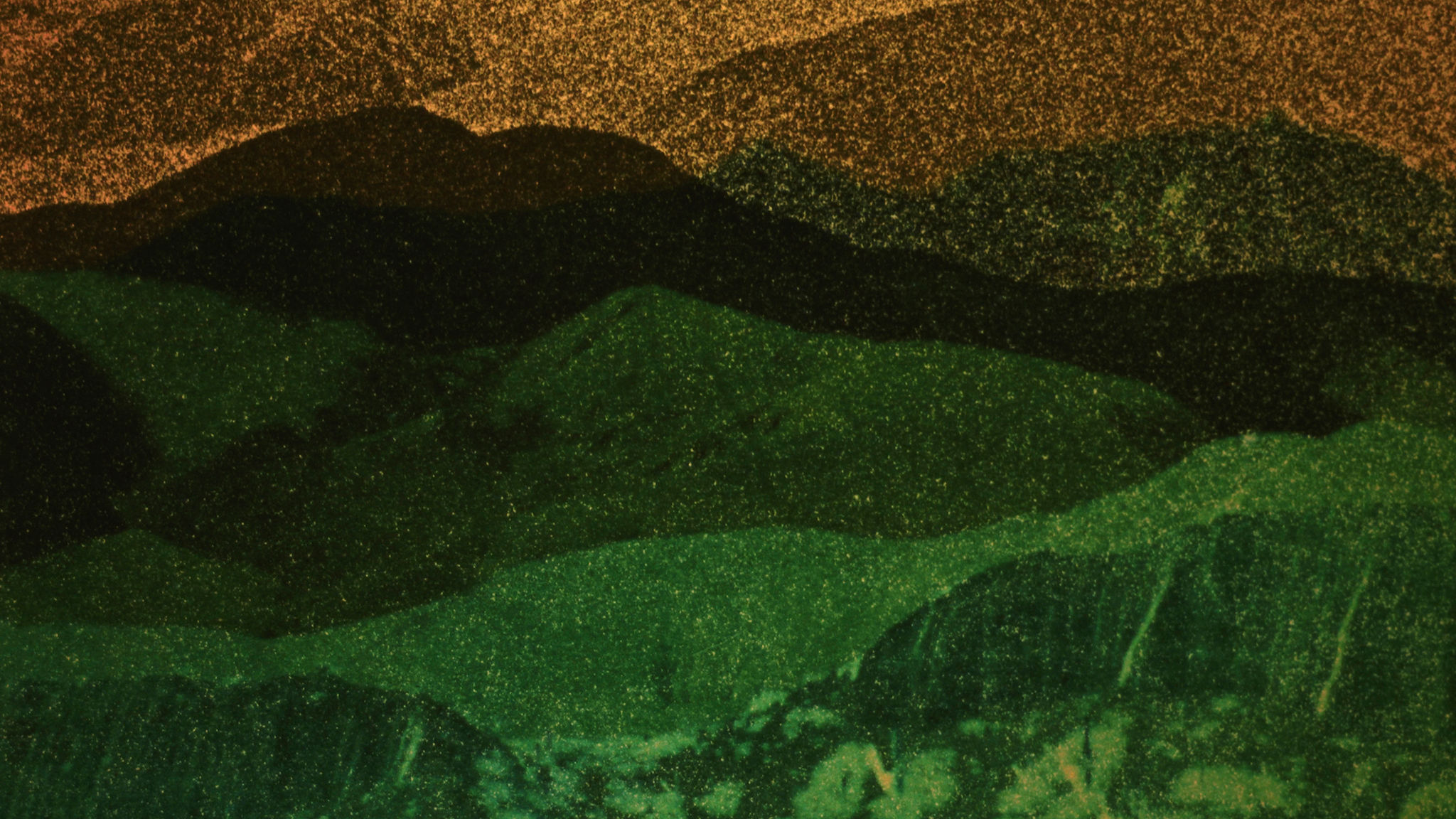

𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗮 di Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, Francesco Munzi | Italia | 2021 | 105’

◇

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟵 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

𝗰𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗼𝗻𝗮̀ 𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼

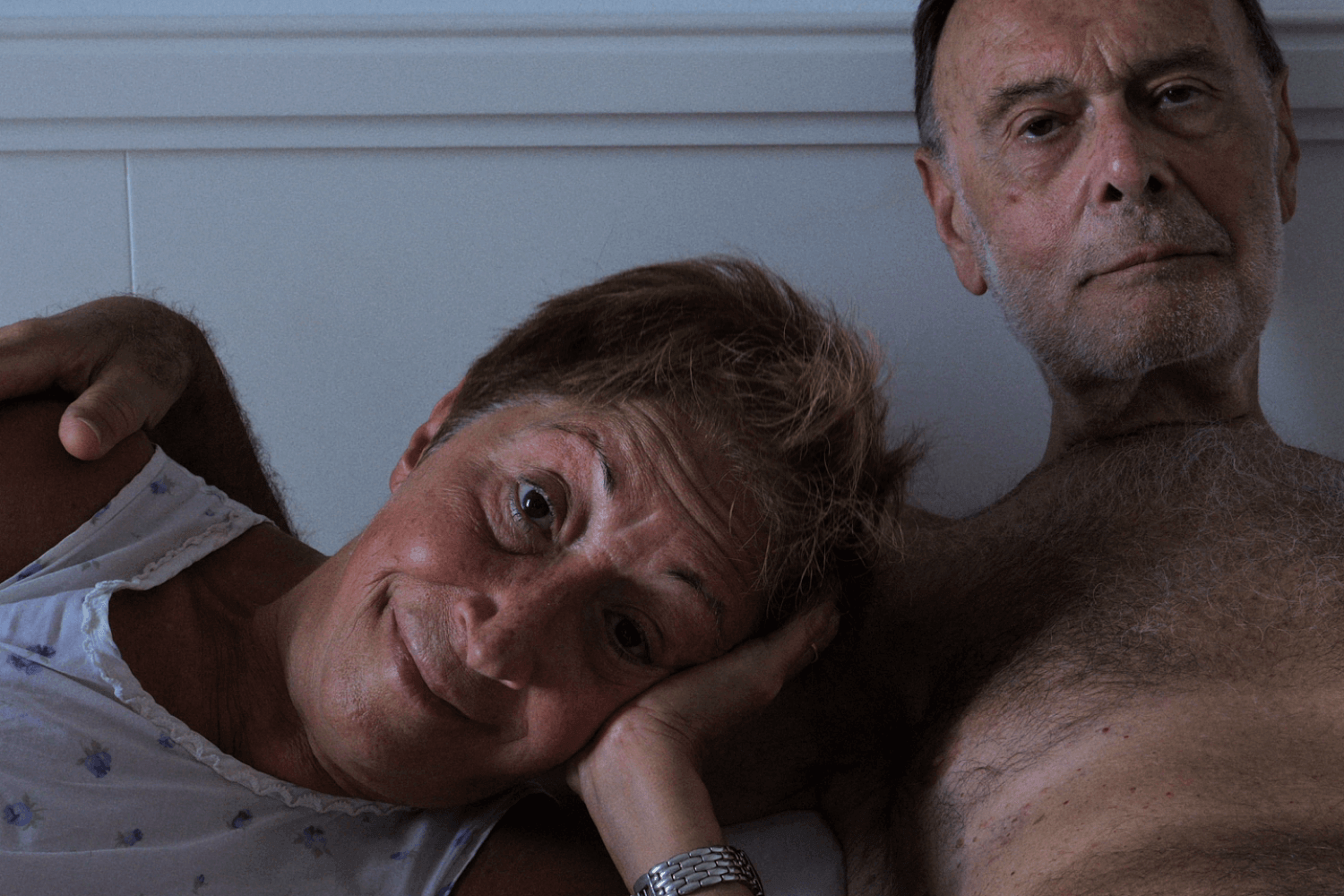

𝗟’𝗲𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗻𝗼𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮 di Enrico Maisto | Italia, Svizzera | 2021 | 75’

Un diario intimo e personale che rappresenta le diverse fasi del distacco e della ricostruzione della relazione genitore-figlio. Dopo i convincenti Comandante e La convocazione, accomunati pur nelle grandi differenze dall’attrazione del regista verso le figure dei propri genitori e le loro professioni di giudici, L’età dell’innocenza compie un salto che è sì il desiderio di affrontare in prima persona la materia stessa della propria intimità, ma che si rivela soprattutto una coraggiosissima transizione di dispositivo e una profonda riflessione sul cinema e le sue forme.

◇◇◇

𝑇𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑒 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑖𝑡𝑜.

Largo Firenze 1, RAVENNA

LOCARNO A MILANO: GIGI LA LEGGE

Gigi, vigile urbano di mezza età nella friulana San Michele al Tagliamento, si dispone nell’inquadratura fronteggiando le fronde sregolate del proprio giardino domestico. La voce di un uomo non visibile in scena lo affronta, accusandolo di incuria verso quello spazio verde ormai così simile a una giungla. A chi appartiene quella voce? È davvero quella di un vicino di casa stanco dell’inerzia invasiva del protagonista, alla cui vita – alla cui mente – sempre più assomiglia quella selva oscura? Nel comico botta e risposta d’apertura, ogni certezza vacilla per configurare un dispositivo fatto di presenze non accertate e interlocuzioni forse solo immaginate, tra le quali si dispiegano le peripezie di quest’uomo che più che un rappresentante della legge ricorda un dandy animato da anarchia e curiosità.

In Gigi la legge, terzo film di Alessandro Comodin presentato a Locarno75 in Concorso internazionale dove ha conquistato il Premio speciale della giuria, tutto sembra semplice e al contempo vertiginoso e sospeso: quel giardino labirintico su cui si apre il racconto, lo scopriamo presto, è solo la sineddoche di un microcosmo stregato, non molto più grande ma ugualmente ineludibile. Una cittadina del nord-est italiano, passata alla cronaca per gli innumerevoli casi di suicidio lungo i binari della ferrovia, su cui i treni continuano indifferenti a passare; una periferia dell’anima che, prima ancora che scenario naturalistico, a Comodin interessa in quanto astrazione, geografia fatale di una pena innominabile, che Gigi pattuglia pigramente sulla sua volante, ora solo, ora in compagnia delle colleghe, lasciando a chi lo osserva sullo schermo la possibilità di percepire lo stallo del tempo, la frustrazione di continui atti mancati, il suggerirsi di una follia che è quasi tabù.

Gigi questi spettri ha imparato a gestirli con la fantasia molto urbana che lo anima, eterno giovane che sogna nuove avventure e forse nuovi amori, che trasforma gli scambi con la centralinista della stazione di polizia in un buffo e ammaliante corteggiamento, che ogni tanto devia dal percorso prestabilito semplicemente per respirare, osservare nuovi angoli di quartiere, fumare una sigaretta. In questo peregrinare senza vero scopo, compare con le logiche imponderabili dello sketch il paesaggio umano che lo circonda, ma a ben vedere non si può che leggere l’intero non-racconto di Comodin come il ritratto di una solitudine e delle sue infinite, quasi disperate fantasticherie, dove tutte le altre presenze, come dicevamo, ci sono e non ci sono, compaiono d’improvviso quando meno ce le si aspetta – sottile e sorprendente in questo senso il montaggio di João Nicolau – e forse, ma solo forse, non esistono che nella mente del protagonista.

Sta proprio qui la forza del film, nella sua ambivalenza incessante che riesce a condensare, dietro a tocchi naïf costruiti con pazienza, tutto quello che confonde il fisico e il metafisico, il visibile e l’invisibile, e ancor più puntualmente la dimensione perimetrale del linguaggio e quella pervasiva del sentimento. Perché, è giusto ricordarlo, fin da L’estate di Giacomo che proprio a Locarno ha visto undici anni fa riconoscere il suo autore, il cinema di Comodin è un cinema che alimenta la teoria sondando il calore della natura umana, regalando scorci di tenerezza e di improvvisa commozione, restituendo con sorpresa la radice emotiva del nostro dialogare con le cose, con gli altri, sempre palesando la difficoltà di guardarci o ascoltarci da fuori, di chiudere il cerchio del discorso con i nostri fantasmi, che al contrario continuano ad abitare il nostro stare al mondo, con infinite traiettorie di fuga dentro bolle sospese: proprio come in questa Twin Peaks del nord-est, con i suoi passaggi a livello e i suoi centri di salute mentale che richiamano sconfinamenti proibiti.

In questo senso, se è vero che con Gigi la legge Comodin torna “a casa”, nei luoghi di origine già esplorati col film d’esordio, è altrettanto evidente che il passo (non così falso) della sua opera seconda, I tempi felici verranno presto, che di matasse irrisolte e presenze sfuggenti era affollato, permette alla sua poetica odierna di fare uno scatto in avanti, bilanciando senza schematismi selvaticherie impertinenti e densissima intuizione del dolore. E poi c’è la provincia: quante volte l’abbiamo vista, quante volte continuiamo a vederla approcciata con ambizioni di realismo ma insufficiente, se non rara, intensità percettiva. Comodin la conosce bene, se la porta dentro anche se non ci vive da anni, e al primato certo dei dettagli o delle storie preferisce abbracciare la possibilità incerta degli eventi e delle atmosfere. La sua campagna friulana esiste, forse non si discosta da quella reale, ma al contempo non teme di trasfigurarsi, di universalizzarsi, di diventare accessibile a chiunque perché più simile a un sogno, un sogno di cui non solo Gigi potrebbe essere il sognatore.

È un cinema, quello di Comodin, che al di là di tutte le possibili necessità produttive e dei legittimi riconoscimenti, non si fa davvero con le sole risorse materiali: in un certo senso, è un cinema di cui il denaro potrebbe anche essere nemico. Per questo va riconosciuta l’importanza di un disegno produttivo, intorno al suo lavoro, che ne abbia rispettate la natura e la direzione, se una loro definizione è possibile. E per questo va compresa l’intuizione di un festival come Locarno di valorizzare nel suo Concorso internazionale un’opera che sfida certe logiche di pubblico (e di vendita) per rilanciare possibilità altre, contribuendo a immaginari autoriali ancora in costruzione.

Perché Gigi la legge si colloca altrove, nelle relazioni preparatorie con i propri protagonisti, nell’intuizione di modalità di messinscena che scombussolano il "metodo", nelle amicizie che presiedono il flusso creativo, lasciandosi cambiare dalle circostanze e dimenticandosi delle "buone" regole: nella pratica quotidiana del dubbio, dell’incertezza, che soltanto una pacata, radicale, e forse un po’ eroica disposizione d’animo può nutrire e col tempo incanalare al meglio nel film. Ci lasciamo conquistare da Gigi perché abbiamo bisogno di percorsi senza risultati, di esperimenti da amare come si ama un bambino disobbediente, perché concentrarci sulle incongruenze che un film può suggerire significa riconoscere domande nuove, e finalmente esplorare i dintorni di un cinema altrimenti soffocante, quando non già al collasso. Abbiamo bisogno di un gentile cinema inatteso: ancora una volta, lo troveremo alla sua periferia, anzi nella sua provincia.

I FANTASMI DI OLIVIER

Una presenza infesta gli oltre cento anni del cinema. È quella di Irma Vep, mitica protagonista criminale della serie muta Les Vampires, realizzata nel 1915 da Louis Feuillade e passata alla storia per l'interpretazione della leggendaria Musidora. Olivier Assayas aveva già rivisitato nel 1996 il film e l'icona, inventandosi nella Parigi contemporanea un set molto vivo e un po' sconsclusionato in cui di Les Vampires il vecchio regista in declino René Vidal, interpretato da Jean-Pierre Léaud, girava un remake, attraversato dal corpo e dello sguardo alieni di Maggie Chung, promessa del cinema di Hong Kong e poi compagna di Assayas per diversi anni. Oggi il regista francese scrive e realizza un film per la piattaforma HBO lungo quasi otto ore (lo si può chiamare serie, ma non conviene abbandonarsi a troppo sommarie definizioni), con protagonisti Alicia Vikander e Vincent Macaigne, che sta a metà tra il remake e il sequel, in una zona di confine tra il gusto di tornare sulle proprie ossessioni passate e il bisogno deliberatamente sentimentale di tracciare un bilancio su se stessi e sulle intuizioni del cinema più recente.

Anche per questo Irma Vep può non piacere, specialmente al pubblico più fedele ai crismi della serialità consolidata. È un oggetto gioiosamente intellettuale, cinefilo e quasi autoreferenziale, che procede per adiacenze narrative al limite della dispersione e non per progressioni e conflitti portanti. È un gioco di scatole cinesi in cui a intrecciarsi sono la vita sul set di un ulteriore remake (ebbene sì, una serie per la tv), le scene in formato anamorfico di questo nuovo "progetto", estratti generosi e significativi del muto di Feuillade (in una sorta di lezione non dichiarata di analisi del film), le memorie di Musidora rimesse in scena come digressioni sul set del 1915 e, non ultima, la parabola autoriale e biografica dello stesso Assayas, che nel Vidal di Macaigne trova qui un alter ego al quadrato, con tanto di sedute psicanalitiche e sogni a costellarne ansie, crisi e infinite immaginazioni.

Fulcro della vicenda è la diva Mira Harberg, interpretata da Vikander, ma a partire da questa figura di attrice blockbuster molto autoconsapevole e alla ricerca di svolte personali, che (finalmente) si concede una parentesi artistica su un set europeo nei panni misteriosi di Irma Vep, capiamo che il vero protagonista del film è proprio il cinema. Non tanto o non solo il cinema da finanziare, organizzare, mettere in piedi e concretamente girare – binario comunque portante del racconto: in tanti momenti Irma Vep richiama con forza Effetto notte e quella fitta rete di incontri, sortite, empasse, capricci, seduzioni e bugie di truffautiana memoria; ma soprattutto il cinema in quanto oggetto culturale sempre più sfuggente e ineffabile, intorno alla cui identità e funzione grava ormai il peso insopportabile dell'industria, dei big data, degli avvocati e – in sintesi – delle stesse piattaforme. Per questo Irma Vep apre un canale privilegiato a chi ha conosciuto, magari in tempo reale, il film molto libero del '96, e oggi rivive l'emozione di una storia che lascia percepire molto bene tutto quello che è successo al cinema – e potremmo dire alla cultura digitale tutta – tra la metà degli anni Novanta e il nostro tempo.

Molti personaggi della serie si interrogano in qualche maniera – e con differenti sfumature, intelligentemente studiate in scrittura – sul destino del cinema, che tocca le loro vite e li riguarda da vicino. Ancora una volta, come già si osservava su Sils Maria, Personal Shopper e Double Vies, Assayas porta la riflessione sul cambiamento dell'immagine e della parola nell'era digitale all'interno dei corpi e delle relazioni, tra pubblico e privato e sotto la noia ingombrante della sovraesposizione mediatica. Lo stesso respiro seriale si dissolve oltre ogni tentativo di equilibrata climax drammaturgica: i discorsi si moltiplicano, come frammenti di una riflessione in cui trovano posto, di volta in volta, la cancel culture e il rapporto tra sguardo autoriale (maschile) e ricezione del pubblico, la nostalgia per un cinema puro ed estraneo a qualsiasi compromesso, le etichette classificatorie come strumenti di contrattazione ("È un high-concept movie femminista con protagonista una supereroina, ok?", esclama a un certo punto l'agente americana di Mira per convincerla ad accettare l'ennesimo ruolo commerciale), fino a non meno importanti domande sull'appropriazione culturale e sulla riduzione del medium a mero content, anche quando l'arte si professa indipendente. Proprio perché le riflessioni si propagano di personaggio in personaggio e di bocca in bocca, l'aria che si finisce per respirare è proprio quella di un irredimibile – e sia chiaro, anche molto legittimo e divertente – relativismo, di fronte al quale resta sospesa o continuamente rimandata una questione centrale: perché, di fronte alla smaterializzazione del nostro orizzonte, continuiamo a fare quello che facciamo? Perché, soprattutto, continuiamo a fare cinema? A fare film?

Ed è qui che si rivela una delle caratteristiche più convincenti di Irma Vep, quella di proporsi come un brillante metafilm sul rapporto tra istanza creativa e tensione critica verso ciò che è venuto prima: dimensioni che per Assayas sono naturalmente continue ma che oggi tendono ad essere sempre più sclerotizzate dalle contaminazioni derivative e interessate del post-tutto, e pur considerando l'ipertesto dentro cui siamo immersi, risultano paradossalmente sempre più lontane tra loro. Rifare Les Vampires e, soprattutto, rifare Irma Vep significa per Assayas ricordare "l'assoluta novità che spesso emerge dall'osservazione e dalla reinvenzione dell'antico", per citare una breve frase da A.O. Scott e dal suo recente Elogio della critica, ma al contempo farlo con un autentico desiderio di scoperta, di senso, che è motore della critica più autentica e perimetro di gioco per ogni possibile nuova creazione. Proprio come il regista/magus Kenneth Anger, Assayas rievoca l'angelo caduto del cinema per permettere al cinema di accedere (nuovamente) alla luce.

Che questa luce passi attraverso percorsi fantasmatici, è cosa ormai ben nota dagli ultimi anni di cinema di Assayas. Quello che a Mira viene chiesto in fondo è di credere all'invisibile, lasciandosi guidare dalla presenza di Irma Vep dentro al set e specialmente fuori. Ma a confrontarsi con l'invisibile è lo stesso René-Assayas, che incontra in sogno il fantasma di Maggie Chung, e non teme di sovrapporre la sua immagine (rimpianta) a quella di Alicia Vikander, nella finestra temporale comune in cui, dentro alla tuta sinuosa di Irma Vep, entrambe hanno percorso i tetti notturni di Parigi. Irma Vep è l'immagine mentale intorno a cui tutto si coordina: il lavoro di Assayas, i personaggi del film, il film nel film, fino all'ultimo cortocircuito di senso disponibile nel racconto, sono resi possibili dal fatto che il cinema, per citare Roberto Calasso e la teoria del figmentum nel suo Allucinazioni americane, "mette nella condizione di poter utilizzare come feticcio la totalità dei fantasmi psichici, di rendere cosa il fantasma". Di dare consistenza a un sogno perduto, il cui corpo però può attraversare le pareti, scivolando non osservato nella (non) vita degli altri.

A un certo punto René lo afferma candidamente: "I fantasmi hanno poco a che fare con la morte, ma con quello che è morto dentro di noi". Come per Assayas, anche per René fare per la seconda volta lo stesso film significa riconciliarsi con un momento della propria vita con cui non è ancora pacificato, ma a ben vedere tutta la serie è il meraviglioso affresco di un'umanità divisa tra passato e presente, che si perde, entra in contatto o in intimità, si ritrova in piena notte in camere d'albergo dove non dovrebbe stare: un'umanità che cerca di abbracciare la vita, quella buona e quella meno buona, per procedere in una qualche direzione nel tempo. Che questi sentimenti si intreccino alla lavorazione di un film non è peregrino: l'esistenza e l'arte procedono di pari passo, la prima potrebbe anche imitare la seconda, entrambe scoprono un senso se sono disposte a questionare il mondo, a trovare la parte migliore di sè.

(grazie a Leonardo Strano per il confronto)

LOCARNO 75: LA LEGGE DEL CUORE

Gigi, vigile urbano di mezza età nella friulana San Michele al Tagliamento, si dispone nell’inquadratura fronteggiando le fronde sregolate del proprio giardino domestico. La voce di un uomo non visibile in scena lo affronta, accusandolo di incuria verso quello spazio verde ormai così simile a una giungla. A chi appartiene quella voce? È davvero quella di un vicino di casa stanco dell’inerzia invasiva del protagonista, alla cui vita – alla cui mente – sempre più assomiglia quella selva oscura? Nel comico botta e risposta d’apertura, ogni certezza vacilla per configurare un dispositivo fatto di presenze non accertate e interlocuzioni forse solo immaginate, tra le quali si dispiegano le peripezie di quest’uomo che più che un rappresentante della legge ricorda un dandy animato da anarchia e curiosità.

In Gigi la legge, terzo film di Alessandro Comodin presentato a Locarno75 in Concorso internazionale dove ha conquistato il Premio speciale della giuria, tutto sembra semplice e al contempo vertiginoso e sospeso: quel giardino labirintico su cui si apre il racconto, lo scopriamo presto, è solo la sineddoche di un microcosmo stregato, non molto più grande ma ugualmente ineludibile. Una cittadina del nord-est italiano, passata alla cronaca per gli innumerevoli casi di suicidio lungo i binari della ferrovia, su cui i treni continuano indifferenti a passare; una periferia dell’anima che, prima ancora che scenario naturalistico, a Comodin interessa in quanto astrazione, geografia fatale di una pena innominabile, che Gigi pattuglia pigramente sulla sua volante, ora solo, ora in compagnia delle colleghe, lasciando a chi lo osserva sullo schermo la possibilità di percepire lo stallo del tempo, la frustrazione di continui atti mancati, il suggerirsi di una follia che è quasi tabù.

Gigi questi spettri ha imparato a gestirli con la fantasia molto urbana che lo anima, eterno giovane che sogna nuove avventure e forse nuovi amori, che trasforma gli scambi con la centralinista della stazione di polizia in un buffo e ammaliante corteggiamento, che ogni tanto devia dal percorso prestabilito semplicemente per respirare, osservare nuovi angoli di quartiere, fumare una sigaretta. In questo peregrinare senza vero scopo, compare con le logiche imponderabili dello sketch il paesaggio umano che lo circonda, ma a ben vedere non si può che leggere l’intero non-racconto di Comodin come il ritratto di una solitudine e delle sue infinite, quasi disperate fantasticherie, dove tutte le altre presenze, come dicevamo, ci sono e non ci sono, compaiono d’improvviso quando meno ce le si aspetta – sottile e sorprendente in questo senso il montaggio di João Nicolau – e forse, ma solo forse, non esistono che nella mente del protagonista.

Sta proprio qui la forza del film, nella sua ambivalenza incessante che riesce a condensare, dietro a tocchi naïf costruiti con pazienza, tutto quello che confonde il fisico e il metafisico, il visibile e l’invisibile, e ancor più puntualmente la dimensione perimetrale del linguaggio e quella pervasiva del sentimento. Perché, è giusto ricordarlo, fin da L’estate di Giacomo che proprio a Locarno ha visto undici anni fa riconoscere il suo autore, il cinema di Comodin è un cinema che alimenta la teoria sondando il calore della natura umana, regalando scorci di tenerezza e di improvvisa commozione, restituendo con sorpresa la radice emotiva del nostro dialogare con le cose, con gli altri, sempre palesando la difficoltà di guardarci o ascoltarci da fuori, di chiudere il cerchio del discorso con i nostri fantasmi, che al contrario continuano ad abitare il nostro stare al mondo, con infinite traiettorie di fuga dentro bolle sospese: proprio come in questa Twin Peaks del nord-est, con i suoi passaggi a livello e i suoi centri di salute mentale che richiamano sconfinamenti proibiti.

In questo senso, se è vero che con Gigi la legge Comodin torna “a casa”, nei luoghi di origine già esplorati col film d’esordio, è altrettanto evidente che il passo (non così falso) della sua opera seconda, I tempi felici verranno presto, che di matasse irrisolte e presenze sfuggenti era affollato, permette alla sua poetica odierna di fare uno scatto in avanti, bilanciando senza schematismi selvaticherie impertinenti e densissima intuizione del dolore. E poi c’è la provincia: quante volte l’abbiamo vista, quante volte continuiamo a vederla approcciata con ambizioni di realismo ma insufficiente, se non rara, intensità percettiva. Comodin la conosce bene, se la porta dentro anche se non ci vive da anni, e al primato certo dei dettagli o delle storie preferisce abbracciare la possibilità incerta degli eventi e delle atmosfere. La sua campagna friulana esiste, forse non si discosta da quella reale, ma al contempo non teme di trasfigurarsi, di universalizzarsi, di diventare accessibile a chiunque perché più simile a un sogno, un sogno di cui non solo Gigi potrebbe essere il sognatore.

È un cinema, quello di Comodin, che al di là di tutte le possibili necessità produttive e dei legittimi riconoscimenti, non si fa davvero con le sole risorse materiali: in un certo senso, è un cinema di cui il denaro potrebbe anche essere nemico. Per questo va riconosciuta l’importanza di un disegno produttivo, intorno al suo lavoro, che ne abbia rispettate la natura e la direzione, se una loro definizione è possibile. E per questo va compresa l’intuizione di un festival come Locarno di valorizzare nel suo Concorso internazionale un’opera che sfida certe logiche di pubblico (e di vendita) per rilanciare possibilità altre, contribuendo a immaginari autoriali ancora in costruzione.

Perché Gigi la legge si colloca altrove, nelle relazioni preparatorie con i propri protagonisti, nell’intuizione di modalità di messinscena che scombussolano il "metodo", nelle amicizie che presiedono il flusso creativo, lasciandosi cambiare dalle circostanze e dimenticandosi delle "buone" regole: nella pratica quotidiana del dubbio, dell’incertezza, che soltanto una pacata, radicale, e forse un po’ eroica disposizione d’animo può nutrire e col tempo incanalare al meglio nel film. Ci lasciamo conquistare da Gigi perché abbiamo bisogno di percorsi senza risultati, di esperimenti da amare come si ama un bambino disobbediente, perché concentrarci sulle incongruenze che un film può suggerire significa riconoscere domande nuove, e finalmente esplorare i dintorni di un cinema altrimenti soffocante, quando non già al collasso. Abbiamo bisogno di un gentile cinema inatteso: ancora una volta, lo troveremo alla sua periferia, anzi nella sua provincia.

BEST OF 2021

In seguito alla chiusura delle sale e allo stop delle produzioni molti film previsti per il 2020 hanno visto la loro uscita slittare direttamente al 2021, "caricando" questa stagione cinematografica di opere dal grande interesse, di ogni genere e da tutto il mondo.

Con soddisfazione abbiamo assistito a un anno in cui un certo cinema italiano è riuscito a proporre alla scena internazionale molti lungometraggi di sicura ambizione. Non parliamo dei lavori dei grandi maestri, spesso purtroppo bloccati da un manierismo che non lascia scampo, quanto dei film di cineasti che spesso si muovono ai margini delle grandi produzioni, e che forse proprio grazie a questa "marginalità" si sono dimostrati in grado di raccontare qualcosa di nuovo, allontanandosi coscientemente da canoni e maniera. Ci riferiamo a opere di registi come Michelangelo Frammartino, Giovanni Cioni, Bonifacio Angius, Jonas Carpignano, Fabrizio Ferraro, ma anche all'affermazione di giovani promesse come Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis ed Enrico Maisto.

Sulla scena internazionale abbiamo invece notato finalmente la presenza di numerose opere firmate da registe, come Celine Sciamma, Julia Ducournau, Joanna Hogg, Audrey Diwan, Maureen Fazendeiro ed Elisabeth Perceval, che sono riuscite a ricavarsi uno spazio importante grazie anche a film che lanciano una sfida a un potere patriarcale ancora troppo presente nel cinema di tutto il mondo.

Nella nostra classifica generale (qui il video montato da Astrid Ardenti) vi abbiamo proposto 15 film selezionati dalla redazione, che ribadiamo qui:

Memoria, Apichatpong Weerasethakul

Diários de Otsoga, Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes

Bad Luck Banging or Loony Porn, Radu Jude

Titane, Julia Ducournau

I Giganti, Bonifacio Angius

Annette, Leos Carax

Il buco, Michelangelo Frammartino

What Do We See When We Look at the Sky?, Alexandre Koberidze

Dal pianeta degli umani, Giovanni Cioni

Petite Maman, Céline Sciamma

The Card Counter, Paul Schrader

Re Granchio, Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi

The Souvenir Part II, Joanna Hogg

Nous disons révolution, Elisabeth Perceval, Nicolas Klotz

A seguire le top 10, spesso in ordine sparso, dei membri della redazione e dei collaboratori di Filmidee:

ASTRID ARDENTI

Diários de Otsoga, Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes

Il buco, Michelangelo Frammartino

Spencer, Pablo Larraín

A Chiara, Jonas Carpignano

A Night of Knowing Nothing, Payal Kapadia

Re Granchio, Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

Memoria, Apichatpong Weerasethakul

Petite Maman, Céline Sciamma

Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash, Edwin

Bad Luck Banging or Loony Porn, Radu Jude

Bonus:

Scum Mutation, Ov

Ira - Iosonouncane

LUCIANO BARISONE

Aya, Simon Coulibaly Gillard

Dal pianeta degli umani, Giovanni Cioni

Petite Maman, Céline Sciamma

Il Potere del Cane, Jane Campion

Marx può aspettare, Marco Bellocchio

Al Naher, Ghassan Salhab

One Second, Zhang Yimou

The Hand of God, Paolo Sorrentino

A Chiara, Jonas Carpignano

West Side Story, Steven Spielberg

MARIO BLACONÀ

Bad Luck Banging or Loony Porn, Radu Jude

Nous disons révolution, Nicolas Klotz ed Elisabeth Perceval

France, Bruno Dumont

Dal pianeta degli umani, Giovanni Cioni

Zeros and Ones, Abel Ferrara

Il buco, Michelangelo Frammartino

Titane, Julia Ducournau

I Giganti, Bonifacio Angius

Memoria, Apichatpong Weerasethakul

La veduta luminosa, Fabrizio Ferraro

Bonus:

Zero Lenght Spring, Ross Meckfessel

Études from an inner garden, Gal Orsolya

Bros, Romeo Castellucci

CARLOTTA CENTONZE

Marx può aspettare, Marco Bellocchio

La persona peggiore del mondo, Joachim Trier

L’età dell’innocenza, Enrico Maisto

Hive, Blerta Basholli

Scompartimento n.6, Juho Kuosmanen

Summer of soul, Ahmir "Questlove" Thompson

Annette, Leos Carax

Titane, Julia Ducournau

L'Événement, Audrey Diwan

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi

EMILIANO DAL TOSO

Compartment No. 6, Juho Kuosmanen

The Hand of God, Paolo Sorrentino

Titane, Julia Ducournau

L'Événement, Audrey Diwan

France, Bruno Dumont

The Card Counter, Paul Schrader

Last Night in Soho, Edgar Wright

Bad Luck Banging or Loony Porn, Radu Jude

Il palazzo, Federica Di Giacomo

Life of Crime 1984-2020, Jon Alpert

Bonus

How Do You Measure a Year?, Jay Rosenblatt

ALESSANDRO DEL RE

What Do We See When We Look at the Sky?, Alexandre Koberidze

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi

France, Bruno Dumont

A Night of Knowing Nothing, Payal Kapadia

Re Granchio, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis

Bad Luck Banging or Loony Porn, Radu Jude

In Front of Your Face, Hong Sang-soo

El Gran Movimiento, Kiro Russo

Concierto para la batalla de El Tala, Mariano Llinás

La Traversée, Florence Miailhe

ALBERTO DIANA

A Chiara, Jonas Carpignano

Dal pianeta degli umani, Giovanni Cioni

Diários de Otsoga, Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes

I Giganti, Bonifacio Angius

L'Événement, Audrey Diwan

Qui rido io, Mario Martone

Sis dies corrents, Neus Ballús

The Card Counter, Paul Schrader

The First 54 Years, Avi Mograbi

Titane, Julia Ducournau

MARCO LONGO

A Glitch in the Matrix, Rodney Ascher

Benedetta, Paul Verhoeven

Bad Luck Banging or Loony Porn, Radu Jude

The Card Counter, Paul Schrader

Marx può aspettare, Marco Bellocchio

Nous disons révolution, Nicolas Klotz e Elisabeth Perceval

Pathos Ethos Logos, Joaquim Pinto e Nuno Leonel Coelho

Diários de Otsoga, Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes

What Do We See When We Look at the Sky?, Alexandre Koberidze

Wheel of Fortune and Fantasy, Ryûsuke Hamaguchi

Bonus:

Nucleo, Alessandra Cristiani (Testimonianze ricerca azioni XII, Genova)

Skinned, Mike Hoolboom

The Death of David Cronenberg, David Cronenberg

Collapsed In Sunbeams, Arlo Parks

Dave, David Burd/Jeff Schaffer

VANESSA MANGIAVACCA

Petite Maman, Céline Sciamma

L'Événement, Audrey Diwan

Museum of the revolution, Srđan Keča

Drive my car, Ryûsuke Hamaguchi

Spencer, Pablo Larraín

Re Granchio, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis

Bad Luck Banging or Loony Porn, Radu Jude

Quo Vadis Aida, Jasmila Žbanić

Madres Parallelas, Pedro Almodovar

Dal Pianeta degli Umani, Giovanni Cioni

Bonus

Swallow the Universe, Nieto

FRANCESCA MONTI

Annette, Leos Carax

What Do We See When We Look at the Sky?, Alexandre Koberidze

The Souvenir Part II, Joanna Hogg

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi

I Giganti, Bonifacio Angius

The French Dispatch, Wes Anderson

Bergman Island, Mia Hansen-Løve

Ariaferma, Leonardo Di Costanzo

Last Night in Soho, Edgar Wright

Azor, Andreas Fontana

DAVIDE PALELLA

Eartheartheart, Daïchi Saïto

Come Here, Anocha Suwichakornpong

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, Hideaki Anno

Un monde flottant, Jean-Claude Rousseau

From Bakersfield To Mojave, James Benning

Re Granchio, Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

Diários de Otsoga, Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes,

Memoria, Apichatpong Weerasethakul

Mad God, Phil Tippett

The Card Counter, Paul Schrader

Bonus

Shingeki no kyojin, Hajime Isayama

Bright Green Field, Squid

DAVIDE PEREGO

I Giganti, Bonifacio Angius

France, Bruno Dumont

Il Signor Bachman e la sua classe, Maria Speth

Un autre monde, Stéphane Brizé

Bad Luck Banging or Loony Porn, Radu Jude

Il buco, Michelangelo Frammartino

Diários de Otsoga, Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes

Azor, Andreas Fontana

Competencia oficial, Gastón Duprat e Mariano Cohn

Petite Maman, Céline Sciamma

DANIELA PERSICO

The Souvenir Part II, Joanna Hogg

Memoria, Apichatpong Weerasethakul

Il buco, Michelangelo Frammartino

Diários de Otsoga, Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes

Titane, Julia Ducournau

The power of the dog, Jane Campion

Nous disons révolution, Nicolas Klotz e Elisabeth Perceval

Dal pianeta degli umani, Giovanni Cioni

Re Granchio, Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

Petite Maman, Céline Sciamma

EMANUELE SACCHI

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi

Annette, Leos Carax

The Card Counter, Paul Schrader

The Girl and the Spider, Ramon e Silvan Zürcher

Illusions perdues, Xavier Giannoli

Bad Luck Banging or Loony Porn, Radu Jude

Faya Dayi, Jessica Bashir

I Giganti, Bonifacio Angius

Old, M. Night Shyamalan

Wheel of Fortune and Fantasy, Ryûsuke Hamaguchi

ALESSANDRO STELLINO

Il buco, Michelangelo Frammartino

Bad Luck Banging or Loony Porn, Radu Jude

The Card Counter, Paul Schrader

Diários de Otsoga, Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi

I Giganti, Bonifacio Angius

Nous disons révolution, Nicolas Klotz e Elisabeth Perceval

Re Granchio, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis

The Souvenir Part II, Joanna Hogg

McCartney 3, 2, 1, Zachary Heinzerling

LEONARDO STRANO

Nous disons révolution, Nicolas Klotz e Elisabeth Perceval

Il buco, Michelangelo Frammartino

No sudden move, Steven Soderbergh

Petite Maman, Céline Sciamma

The girl and the spider, Ramon e Silvan Zürcher

Drive my car, Ryûsuke Hamaguchi

Ariaferma, Leonardo di Costanzo

Mad god, Phil Tippet

Diários de Otsoga, Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes

Sis dies corrientes, Neus Ballús i Montserrat

Bonus:

Contrapposto Studies, Bruce Nauman, Punta della Dogana, Venezia

How Beautiful Life Can Be, The Lathums

Grazie a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori per il loro lavoro, la loro intelligenza e la loro sensibilità.

(Il Best of 2021 è stato curato da Mario Blaconà)

POPOLI 62: L'ETÀ DELL'INNOCENZA

Fin dal suo titolo, il terzo film del trentatreenne Enrico Maisto inquadra una stagione della vita da cui prendere congedo, e al contempo l'ineludibile legame tra l'esistenza relazionale e quella creativa. Dopo i convincenti Comandante e La convocazione, accomunati pur nelle grandi differenze dall'attrazione del regista verso le figure dei propri genitori e le loro professioni di giudici, L'età dell'innocenza compie un salto che è sì il desiderio di affrontare in prima persona la materia stessa della propria intimità, a partire dalla trattativa emotiva e comunicativa che stringe Maisto a sua madre sollevando oggi interrogativi impellenti, ma si rivela soprattutto una coraggiosissima transizione di dispositivo e una profonda riflessione sul cinema e le sue forme.

Sulla scia di un approccio che in Italia abbiamo (in pochi) potuto scoprire attraverso i documentari di Ross McElwee, di cui con naturalezza eredita la possibile poetica, Maisto si chiede in sostanza una cosa talmente disgregante e paradossale da risultare spesso, per chiunque e non solo per i figli unici come lui, di difficilissima verbalizzazione: fin dove ho il coraggio di esistere, al di fuori del cerchio amoroso che mi ha nutrito e da cui ancora oggi mi sento chiamato, se a questo nido io ho negato, per paura del giudizio o della repressione, l'accesso pieno alla mia identità? A partire da questa domanda complessa il film si dispiega in un mirabile caleidoscopio di istantanee familiari, sempre tenere e talvolta crudeli, in cui a essere messe in campo sono le linee primarie di una psicanalisi universale: da una parte l'immagine di una madre avanti negli anni che, come tutte le madri imperfette nella loro perfetta amorevolezza, rivolge al figlio ormai adulto la richiesta utopica di certificarle la sua felicità, la sua realizzazione, e così liberarla per sempre; dall'altra, le lucidissime prove di fragilità che il figlio offre suo malgrado ai propri genitori – su tutte, una divertentissima fuga da un calabrone – ammettendo la fatica di esporsi al mondo più di quanto finora sia già stato costretto a fare. Un serissimo gioco insomma, a suo modo performativo, in cui nessuno ha mai soltanto torto o soltanto ragione, ma ciascuno corteggia il proprio fantasma senza davvero essere in grado di eluderlo, perché il dolore che questo comporta appare sempre meno naturale del conforto cui l'infanzia della vita ci ha abituati.

Tuttavia è proprio qui che il film, in pieno rispetto della sua vocazione documentaristica, compie il salto libero e audace di cui si accennava. Potremmo dire che non si ferma al contenuto e lo trasporta nella forma, ma vorremmo essere più precisi: è in grado di trovarlo, nella forma, che per questa ragione diventa il vero cardine dell'opera e rende L'età dell'innocenza l'high-concept movie che quasi certamente il suo autore desiderava esprimere. Perché il film di Maisto non è semplicemente una riflessione sull'ingresso nella vita adulta, sul riconoscimento paritario delle proprie figure genitoriali, e naturalmente sul racconto del sé che un'operazione di messa a nudo è in grado di generare: il film, più puntualmente, è un ipertesto di immagini sparse nel tempo e nello spazio, una sorta di geografia emotiva fatta di richiami interni, echi sottili, provocazioni inconsce, ritorni inaspettati, elaborare il quale significa accogliere il tempo e la vita che verranno.

Così carico delle rifrazioni di un'identità in costruzione – dai poster dei supereroi a quelli dei film d'autore, dall'archivio dischiuso dei primi esperimenti cinematografici a quello riconfigurato dei vecchi filmini delle vacanze, passando naturalmente dalla lettura diaristica, volutamente goffa e lacunosa, del quotidiano e dei suoi eventi –, il film diventa dunque un esorcismo dell'impossibilità di dirsi all'altro attraverso un tuffo verticale nel medium cui costitutivamente si aggrappa. Perciò quando la madre afferra la camera che Maisto per buona parte del film tiene in mano, filmando lei e rimanendo fuori scena, e scherzando proclama al figlio l'avvento della propria vendetta, in quel momento si realizza ciò che probabilmente in assenza del medium non sarebbe mai accaduto alla stessa maniera: è attraverso la camera che il figlio chiede alla madre di essere letto, di essere compreso, di accogliere la sua commozione.

Se c'è un'immagine che letteralmente perturba in un simile, grande, archivio biografico – ma potremmo dire biologico, vista l'importanza dei corpi e del tempo in questo intreccio di vite a cui spontaneamente ci sentiamo vicini –, è forse quella di una vecchia recita scolastica in cui, bambino, il regista interpreta il monologo del clown bianco, figura che storicamente incarna le caratteristiche di un contesto culturale e sociale dominante, un sistema di senso egemone che ambisce all'unicità e da cui occorre riscattarsi; spunto appropriato perché L'età dell'innocenza non parla soltanto della possibilità di trasformarsi da figli in adulti, amanti stabili, e persino padri, ma suggerisce di farlo abbracciando l'occasione di evadere il "senso unico" su cui è costruito il nostro corso sociale, sapendo al contempo salvarsi dal rischio del "non senso". Il film diventa, a partire da questo dettaglio, una sorta di liberissimo itinerario di clown-poiesi che investe tanto il piano della vita quanto quello della stessa creatività, in una sorta di fuga radicale e iniziatica dai presunti dettami dell'antropopoiesi cui il contemporaneo, e le sue strutture logico-causali spesso interessate, hanno ormai costretto tante sfere dell'esistenza e tra queste, disgraziatamente, anche il fare-cinema.

L'età dell'innocenza, al contrario, è una scommessa che segue oltre ogni interesse la propria intuizione, e grazie a una modulazione strutturale meditata e pulsante – lo sarà, siamo sicuri, per ciascuna futura visione – concreta la massima di Edgar Reitz che improvvisamente si innesta al suo interno, nella forma di un biglietto di Natale rivolto al regista e in fondo anche allo spettatore: "Che ogni giorno possa essere l'inizio di un nuovo film". Che ogni film possa essere l'inizio di una nuova vita.

CONCORTO 20:

DIARIO DELLA FORMA BREVE

Conclusa da pochi giorni la sua importante, ventesima edizione (Pontenure, 21-28 agosto 2021), Concorto Film Festival si è confermato uno degli appuntamenti italiani più attesi e consapevoli nel presidiare la diffusione della forma breve di vocazione internazionale. Festival immaginato e gestito nel nome della garanzia di un incontro fisico con il pubblico, secondo una strategia che – anche a fronte della difficile ricerca di finanziamenti in questa stagione pandemica – non rinuncia all’obiettivo ambizioso di bilanciare globale e locale, Concorto rinnova una scommessa di dialogo con gli spettatori che passa proprio attraverso la fiducia nell’assoluta libertà espressiva del cortometraggio. Forma, questa, che nel pieno di una crisi che tocca da vicino anche il cinema e le sue istanze, più di altre ha saputo (anche inconsciamente) riflettere i tempi e i sentimenti di una trasformazione in pieno corso, spesso nel solco di un’agilità o reinvenzione produttiva che ne ha potenziato orizzonti e necessità.

Colpisce così, al netto di una linea curatoriale estremamente aperta, lontana da facili griglie tematiche e al contrario protesa a coprire più latitudini e linguaggi possibili, la grande ricchezza del concorso ufficiale, che quest’anno ha visto proiettati sullo schermo all’aperto del festival – accanto ai diversi, interessantissimi focus fuori concorso – 48 cortometraggi di provenienza eterogenea, molti dei quali in anteprima italiana dopo presentazioni di successo nei maggiori festival europei e mondiali. Difficile ripercorrerli tutti o giocare a intessere percorsi sotterranei fatti di eco o corrispondenze: al contempo l’esperienza critica più stimolante che Concorto evoca è proprio quella del diario, della memoria emotiva che lega immagini e suoni nel segno della soggettività, di una visione condivisa, di un'esperienza relazionale.

In alcuni casi, sono gli stessi film a proporsi come strumento di rielaborazione interiore: fatti o vicende avvenute nella vita privata riemergono dalla memoria grazie alla forza della visione. In Still Processing, Sophy Romvari tenta di elaborare un lutto familiare riscoprendo alcune, vecchie, fotografie della propria cerchia. Filmandosi mentre guarda per la prima volta queste immagini, la regista sembra portare lo schermo a sdoppiarsi: da una parte la percezione presente del dolore, dall'altra le ombre di un passato ancora puro, adolescenziale. Un'operazione simile viene svolta da Ismaël Joffroy Chandoutis, anche se questa volta le immagini a bassa risoluzione di una camera di sorveglianza vengono accostate all'animazione digitale. Maalbeek, Premio speciale della Giuria, narra dell'attentato alla stazione metropolitana avvenuto il 22 marzo 2018, a Bruxelles. Protagonista dell'attentato e affetta da amnesia post-traumatica, Sabine prova a rielaborare le immagini dell'evento. Attraverso una ricostruzione franta e sospesa, ridotta in polvere luminosa, il regista ci accompagna dentro un viaggio tanto lirico quanto violentemente concreto, a testimoniare l'atto di sparizione dei ricordi, se manca un'immagine a cui aggrapparsi. Troviamo un'altra rielaborazione del lutto in Son of Sodom, opera cruda ed essenziale del colombiano Theo Montoya. Il giovane Camilo Najar viene selezionato a un casting, ma una settimana dopo muore per overdose di eroina. Per coincidenza, nel colloquio filmato dal regista si parla di morte, di droga, di sogni. Il ragazzo, conosciuto sui social attraverso il nome da cui il documentario prende il titolo, impersonifica una generazione spezzata nella sua identità, ma nonostante i problemi e le domande che sorgono nel corso della visione, le immagini ci restituiscono il ritratto di un ventunenne curioso e libero, tradito soltanto dalla consapevolezza fin troppo cinica del proprio destino. Un ritratto disincantato e, nonostante il lutto, un malinconico omaggio alla vita.

Ampio spazio offerto al fertile e spesso poco valorizzato cinema d'animazione. Una selezione trasversale, in cui spicca la predilezione per il disegno rispetto alle composizioni digitali. Affairs of the Art di Joanna Quinn è un esilarante ritratto familiare, punteggiato da animali fatti a pezzi e frustrazioni maniacali da artista della domenica. Nel corto, la stessa regista/illustratrice si mette letteralmente a nudo, filtrando il racconto delle vicende parentali (ci ricorda tanto il Crumb di Terry Zwigoff) attraverso un disegno sapiente e sfilacciato, tipico della scuola bozzettistica britannica o prossimo a quella dei classici disneyani anni '60. La libertà del segno, mischiata all'eleganza dei movimenti, riescono a rendere ancora più netti i contrasti con lo humor nero del racconto. Passando in Russia, troviamo il delizioso BoxBalet di Anton Dyakov. Sempre sulle corde della stilizzazione da fumetto canonico, questo corto diluito da tinte malinconiche e personaggi ordinari, racconta la storia d'amore fra due opposti (un boxeur e una ballerina). Disegni asciutti e stilizzazione quasi letterale (da Grosz, per intenderci), ma è proprio nella sua umiltà che emerge tutta la poesia del film: atmosfere, silenzi e interpreti che ci fanno pensare al miglior cinema di Sylvain Chomet. In antitesi a questi due film dal tono più classico, spicca The natural death of a mouse, realizzato da Katharina Huber e vincitore del primo premio Asino d’oro: una porta spalancata sulla fantasia distorta di una grafica pubblicitaria, fra visioni allucinate e altalenanti, commozione e violenza ingiustificata. Il corto sembra mettere in luce, attraverso un sovrapporsi babelico di dettagli nonsense (geniali le braccia rosse della protagonista), le sembianze schizofreniche che siamo costretti ad assumere nel mondo contemporaneo. La morte di un topo è l'unico vero contatto con la brutalità della natura, a cui siamo abituati a relazionarci solo attraverso un click. Ma ancora più folle e convulso è Swallow the Universe, di Nieto: tentativo immancabilmente riuscito di ingoiare un universo intero e rigurgitarlo su di un papiro. Partendo dalle sembianze di una favola giapponese cantata da una rana menestrella, il film narra la vicenda di un giovane con i denti magici (e flatulenti), a cui una serie di mostri leggendari provano a strappare il viso. I fantastici disegni, realizzati dall'artista giapponese Daichi Mori, sono un mix di cultura tradizionale, manga, gore, videogames e nevrosi postmoderna. Swallow the Universe è la testimonianza di un atto esclusivamente gratuito, privo di logica, e proprio per questo esilarante e coinvolgente: una versione di Kung-Fu Panda per adulti. Rimanendo nell'ambito dell'epoca delle passioni tristi, merita un cenno il Polka-dot Boy della francese Sarina Nihei. In bilico tra psicodramma e fantascienza, il film è un tuffo silenzioso all'interno di una narrazione sospesa, sostenuta da un disegno asciutto, al limite del grafico, appena sporcato da macchie febbricitanti. Ancora una volta, la narrazione distopica diventa allegoria di un sentimento comune molto più profondo, appartenente ad una generazione immobile con gli occhi sbarrati davanti al mondo.

L'"artigianalità" è senza dubbio l'aspetto più peculiare del cinema d'animazione. Fra tutti, Conversations with a Whale di Anna Samo è quello che ha maggiormente messo in mostra gli strumenti "analogici" (prima di tutto, le mani sporche di grafite) con cui un illustratore può realizzare la sua opera. Una breve narrazione su l'arte del creare, sulla marginalità dell'azione poetica nei confronti dell'industria culturale e della vita che va avanti. A partire da una frase tratta dalle ossessioni del padre, con Todo es Culpa de la Sal María Cristina Pérez González sceglie di narrare le sue vicende familiari attraverso un processo di metamorfosi: tutti i parenti hanno le sembianze di animali, nella fattispecie bradipi. L'elemento che rende accattivante il film sono le illustrazioni (più dipinte che disegnate), che sembrano uscite da un libro per bambini. In questo modo, la regista sa rendere originale il tema forse un po' troppo abusato della famiglia, raccontandola come una favola della buonanotte. Anche i due corti italiani in concorso scelgono una via più artigianale per l'animazione. Malumore è un interessante mix di cinema sperimentale e indagine sociale del lavoro da badante a Salerno. Le tenebre in cui Loris Giuseppe Nese ci immerge vengono squarciate raramente da grasse pennellate al neon, notturni tanto profondi da trasformarsi in sogni irrequieti e assillanti. Il finale svela l'entità documentaristica del progetto, regalando alcune sequenze d'interno casalingo strappate da un videotape. Il corto riesce a dosare sapientemente materiale d'archivio e disegni visionari, donando al reportage politico una visione più poetica che analitica. Infine, ritroviamo il cortometraggio di Magda Guidi e Mara Cerri, già protagoniste di una lunga intervista da noi pubblicata l'anno scorso. Sogni al campo è un delicato omaggio alle fantasie adolescenziali, quelle di un bimbo avvolto nella noia di un'estate in campagna. L'animazione realizzata a pastello ci riporta alle suggestioni poetiche del più recente cinema italiano (quello di Alice Rohrwacher in particolare), e adotta coraggiosamente lo stile artigianale del maestro Simone Massi (il cui fedele compositore musicale, Stefano Sasso, ha realizzato anche la colonna sonora di questo film).

Ritornando al cinema dal vero, Concorto non teme di inanellare all’interno della sua fitta programmazione una persistente, mai banale, meditazione sulla solitudine, che a partire dal liquido sguardo cosmopolita di Adriano Valerio, autore di The Nightwalk, materializza senza troppi indugi anche il fantasma improvviso e imponderabile della pandemia che ci ha travolti, ognuno nel quotidiano di storie personali da ricomporre o a cui dare un nuovo inizio: è il caso del protagonista Jarvis, che si è appena trasferito a Shanghai e immediatamente si trova confinato nel suo appartamento semivuoto, immergendosi in un flusso di coscienza, tutto proteso alla ricerca e al bisogno dell’altro, che il film realizza con diffuso montaggio di scatti fotografici, come le istantanee provvisorie di un’incertezza incomprensibile da cui riparte il bilancio di una vita. Un bilancio simile a quello del protagonista e autore di Searching for a Mutual Composition, lo slovacco Peter Podolský, che forse proprio in ragione della pandemia sperimenta una ritrovata relazione intima con la figura materna, mutuata dagli stilemi di un reportage fotografico in una non meglio definita casa di campagna natale a cui fare momentaneo ritorno: scatti ravvicinati, scambi di ruolo e domande aperte, tutte sottese a un incondizionato affetto che segna un reciproco riconoscimento tra madre e figlio, anche da prospettive ormai diverse sulla vita.

Infine la lezione della fiction più tradizionalmente intesa, caleidoscopica nel restituire mondi lontani, sondata in tutte le possibili varianti tonali: da una parte, il rigore impeccabile di Lili Alone di Zou Jing, spaccato di vita (certo anche sulla scia di Jia Zhangke) di una giovane donna cinese che dalle aree remote del Sichuan, complici i debiti di un marito giocatore d’azzardo, sceglie la via della grande città alla ricerca del denaro necessario a salvare un padre morente, ma finisce per perdersi tra le imponenti, geometriche architetture di un mondo che progetta interessi superiori a qualsiasi destino individuale; dall’altra, l’irriverenza quasi perturbante dello svedese Grab Them, una sorta di malcelato mockumentary firmato da Morgane Dziurla-Petit: la vita di Sally, una donna di mezza età senza coordinate stabili nel flusso di una società individualistica e liquida, si complica fino al parossismo quando la sua somiglianza plateale con Donald Trump si fa concomitante alla di lui elezione a presidente degli Stati Uniti. Uno spunto geniale favorito dagli effetti visivi digitali di ultimissima generazione (o almeno, questa è la speranza) per un incubo tutto contemporaneo che mette a confronto la propensione al piacere di una donna sola e l’orrore che l’uomo più potente e odiato degli ultimi anni ha saputo generare proprio a partire dall’espressività mediatizzata del suo volto. E ancora, le tinte pastello e la messa in quadro raffreddata del ritratto di un’adolescente minata dal confronto con le coetanee e con le regole del gruppo, in cerca di conferme attraverso una sessualità di rapina, come la protagonista del film macedone Severen Pol, di Marija Apcevska. Per concludere con una delle più belle immagini – una sineddoche malinconica e indimenticabile – di questa intensa sequenza festivaliera lunga 48 film, che raccontando luoghi, età, esperienze eterogenee, si è confermata anche una mappatura percorribile a più riprese, da più direzioni: il tavolo da ping pong senza fissa dimora protagonista di Pa Vend, il corto di Samir Karahoda intriso delle atmosfere dei luoghi reali del Kosovo del dopoguerra, dove l’ideale di uno sport praticato con talento attraversa lo sguardo di svariate generazioni di aspiranti atleti ma si perde nell’impossibilità di radicarsi dando concretezza al sogno. Quel sogno che il cinema e l’irresistibile ritmo veloce di palline e racchette filmate dalla macchina da presa riescono invece a omaggiare e ricollocare, dotandolo di una rinnovata dignità. [Marco Longo e Davide Perego]

IL MONDO ANALOGICO DI NANNI MORETTI

Quando nell’ormai remoto 15 agosto 2020 il profilo Instagram di Nanni Moretti ha condiviso un video in cui, sotto le note di I’m Your Man di Leonard Cohen, il nostro riproponeva il suo memorabile giro in vespa per le strade deserte di Roma, ho pensato che in sella, spalle alla (foto)camera, non ci fosse davvero Nanni Moretti. Nel magma delle immagini istantanee, mi sono ricordato che un amico, un paio di anni fa, mi aveva girato un altro curioso surrogato parodico, questa volta in salsa videoludica: l’incursione a Spinaceto, con tanto di sonoro originale, ricollocata nella Liberty City di Grand Theft Auto. Senza nulla togliere all’uso dei social che Moretti sta facendo, e neppure all’autore di questo crossover consumato in partenza, ho pensato che se c’è una cosa che Moretti non ha davvero ancora saputo elaborare, rovesciandola come ha fatto prevedendo e riproponendo col suo cinema la fine della sinistra, il berlusconismo o la crisi della fede, è stata l’avvento della cultura digitale nella nostra società. Il modo in cui ha cambiato le nostre vite, il nostro rapporto con noi stessi e gli altri, la percezione della nostra immagine, il nostro ricorso scontato, obbligato, alla prima persona singolare.

Che Caro diario, restaurato dalla Cineteca di Bologna a meno di trent’anni dalla sua uscita in sala, sia tornato nei cinema in due tornate, ma in ogni caso in un momento di paralisi e incertezza del settore, giocoforza accompagnato da un propagarsi del virtuale (anche cinematografico) nelle nostre vite, mi ricorda una di quelle congiunture paradossali che lo stesso Moretti avrebbe potuto raccontare nel suo film più personale e libero: perché Caro diario è stato il momento di massima elaborazione di quell’attitudine morettiana a sondare con il cinema la matassa tangibile dell’esistenza, senza inseguire alcuna tesi, ma al contrario partendo dalla qualsiasità del quotidiano e rivendicandone una legittimità altrimenti invisibile. Più volte associato ad un inguaribile narcisismo, in realtà Caro diario usava l’io come pretesto di un piccolo, grande poema collettivo sull’irrudicibile natura analogica del nostro tempo fra le cose, che tra peregrinazioni urbane, visite a isole come luoghi di concretizzazione dei nostri desideri, e diagnosi mediche inconcludenti, sapeva giocare a distillare una forma di adeguatezza verticale ai casi della vita, uno stoicismo non dogmatico di fronte alla pervasività dei dati discreti che, a partire dalla televisione, iniziavano a inquinare (e poi avrebbero invaso) la nostra esperienza, i nostri “costumi”, la nostra cultura sociale.

Così oggi mi piace pensare che il famoso monologo sul trovarsi, “anche in una società più decente di questa, sempre con una minoranza di persone” – del tutto arbitrario, e per questo eluso nel tempo di attesa di un semaforo verde – possa essere abbracciato nel 2021 come la migliore dichiarazione possibile di inadeguatezza rispetto al contemporaneo dei filtri e dei diari digitali. Quello smarrimento che continua a perdurare anche nei film di Moretti, ma indebolito del suo punto di vista, delle sue prese di posizione, che più erano personali e più erano aperte, generose, condivise anche quando non si era d’accordo con lui, o non lo si capiva fino in fondo, o gli si attribuiva una serie di false coscienze. È interessante osservare come, tra le molte parole citate, rimasticate o respinte dei suoi copioni, il cinema di Moretti sia stato in Italia uno dei più popolati da ricorrenze fisiche elementari: schiaffi, spinte, tavoli rovesciati, oggetti rotti, corse, abbracci, balli di gruppo. A mettere in sequenza queste immagini, in questo momento, si prova un brivido. Contatti cercati e già perduti, come il passato che più volte i suoi personaggi o alter ego si trovano a rimpiangere, quel tempo che “non ritornerà più”. Caro diario è il più ottimista dei film di Moretti perché anche di fronte alla perdita della memoria o al deteriorarsi dell’esperienza tangibile, anche di fronte all’imprevedibilità di ciò che ci attendeva, sapeva esprimere una possibilità ulteriore, una speranza individuale ma in dialogo con gli altri, un ludico e liberatorio proposito di messa a nudo. Possa giovare, in tempi completamente differenti, anche ai giorni in cui, speriamo prestissimo, dovremo risollevare la testa dai nostri smartphone, almeno un po’ di più.

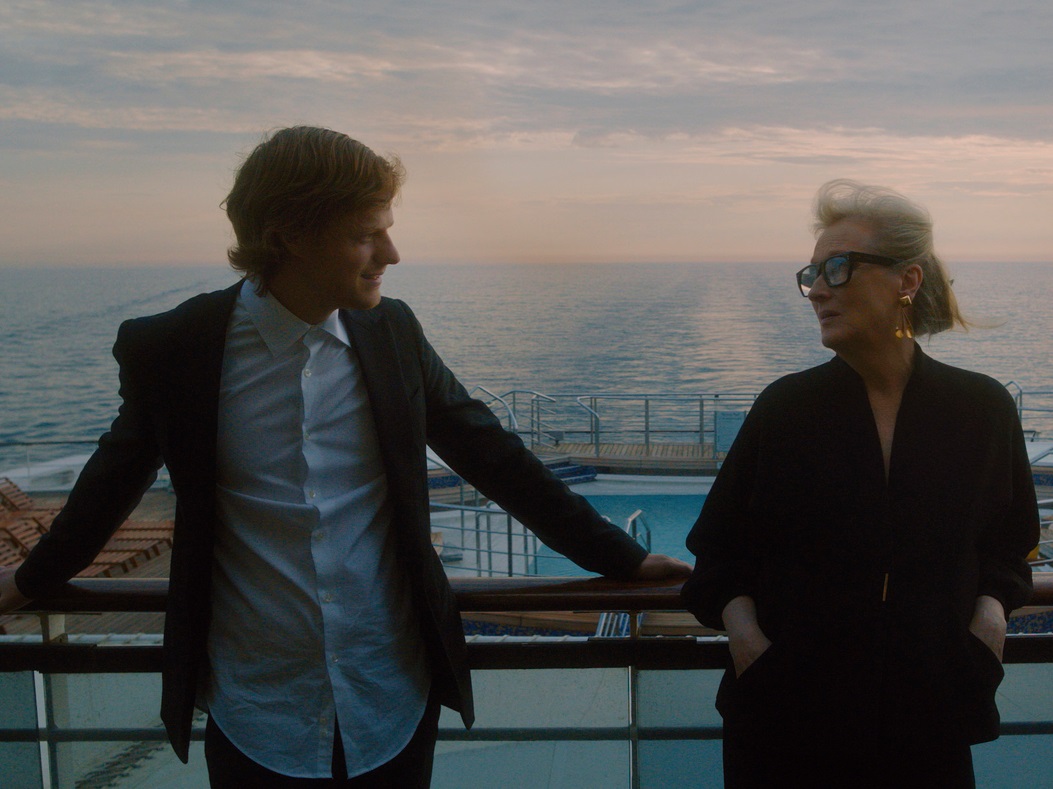

SODERBERGH UNTOLD

L’ultimo film di Steven Soderbergh, Let Them All Talk, vede Maryl Streep interpretare una raffinata romanziera di successo in viaggio dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna su una nave molto simile a quelle da crociera. Lo sguardo del cineasta americano la scorta in una traversata aperta all’imprevisto, in compagnia dell’amato nipote, di un’ambiziosa ma inesperta agente letteraria, e di due vecchie amiche cariche di sfortune e recriminazioni, con cui intesse un bilancio sul tempo e sulle relazioni oltre che disincantate riflessioni intorno alla scrittura. Se il film, distribuito in streaming su HBO Max, diventa un prisma affascinante attraverso cui leggere la contemporaneità, è ancora una volta merito del suo autore, assiduo sperimentatore capace di conciliare intrattenimento e teoria. Una conversazione tra i redattori Leonardo Strano e Marco Longo prova a tratteggiarne un profilo non convenzionale, aggiornato agli ultimi, interessantissimi film.

L.S.: Da dove iniziare quando parliamo di Steven Soderbergh, o di Peter Andrews, o di Mary Ann Bernard?

M.L.: Se partiamo da qui, allora risponderò che il cinema di Soderbergh è l’espressione di una straordinaria e personalissima antropotecnica, che passa di film in film e di azione creativa in azione creativa, rendendo Soderbergh un intellettuale progettista, un prod-autore come mi piace dire spesso, che riassume in sé molti ruoli (molti nomi) e lascia intendere, come pochi contemporanei, che le prassi di appropriazione del film, a partire dalla ricerca sulla tecnologia, non sono semplicemente azioni accentratrici, di placement personalistico all’interno del mercato, ma gesti umanistici e sinceramente sovversivi. In altre occasioni ho usato l’etichetta “progettista” anche per Alfonso Cuarón, ma gli approcci sono completamente diversi: uno come Cuarón forgia dimensioni mimetiche ad alto tasso emozionale, espanso afflato immaginifico, dove anche il contesto storico, quando rilevante, è un pretesto narrativo, e la macchina-cinema è data e per certi versi indiscutibile; Soderbergh è invece una figura con i piedi ben piantati nella autoriflessività dei media (digitali e analogici, dalla videocamera dell’esordio ai romanzi e racconti di Let Them All Talk), e nelle rivelazioni che la loro dichiarata versatilità può mettere in moto intorno a ciò che di latente o inceppato questo tempo, il nostro tempo, potrebbe esprimere, ma generalmente camuffa, dissimula, elude. Insomma, le identità segrete di Soderbergh riflettono l’ambizione a sondare i segreti, le bugie, le ambivalenze (i doppi fondi, potremmo dire) che popolano massicciamente i suoi film, quasi sempre mettendoli a confronto con la domanda: come si sta trasformando il mondo?

L.S.: Quindi tratteggiare il suo profilo significa non tanto disegnarlo, ma dedurlo in controluce dalla fonte luminosa in cui si situa e che lo precede: per dire del Soderbergh autore o prod-autore e della dispersione di ruoli in cui è sempre (dis)organizzato il suo punto di vista dobbiamo interrogarci sul mondo, o meglio, sulla pressione centrifuga del mondo su di lui. In effetti il luogo critico diffuso nei suoi confronti è quello della “sensibilità”: «Soderbergh è un autore sensibile, attento, un autore che sente i problemi del contemporaneo». Ecco credo che questa sensibilità sia proprio la disponibilità a lasciarsi frantumare dalla pressione centrifuga del mondo (che quindi è il testo su cui lavorare, il mondo è già cinema e non pre-testo prima del cinema). Il suo è uno sguardo aperto e informato, nel senso che si lascia informare, mettere in forma dal mondo, pur non contraendosi in una dimensione di registrazione passiva o di mera contemplazione: questa disponibilità a lasciarsi formare dagli eventi del mondo trova il suo momento attivo, positivo, in una ricomprensione, in un’interpretazione che rivolge il mondo dall’interno, come un guanto. É un circolo che parte dalla consapevolezza di stare in piedi in un mondo complesso e prosegue in un’azione, interpretativa di questo mondo, che è decisione. Da questo deriva forse anche il carattere di impegno del cinema di Soderbergh: il risultato della consapevolezza di essere gettato nella complessità è la consapevolezza di una continua modificazione dei valori fissi, anzi dell’assenza di un cielo di valori fissi; a questo segue l’interpretazione, che è scelta di direzione, e quindi decisione, e quindi impegno. Non è un caso che Soderbergh faccia film in modo godardiano, dunque non film politici ma film fatti in modo politico. L’impegno di una messa in forma è il modo politico di rispondere alla complessità del mondo che sempre si trasforma. Da qui l’angoscia per la forma da cui guardare il mondo, per la posizione da cui interpretare, o in altre parole come inizia Let Them All Talk quando lo schermo è ancora nero: «There must be a better way to describe things, to arrange words in a new way, to use words to take you to a place beyond words». Interpretare il mondo per superarlo, per ricomprenderlo, e da lì il problema della messa in forma. Sostituendo “words” con “images”...

M.L.: Penso che Danny Ocean sia – è una battuta, ma fino a un certo punto – il nume tutelare di questo bisogno di interpretare e surfare la complessità, costantemente disponibili al dubbio se sia giusto, se ne valga la pena, e soprattutto con chi abbia senso farlo (cioè, in fondo, con chi abbia senso vivere). La disponibilità a farsi frantumare dalla pressione del mondo, come dici tu, anziché dogmaticamente opporvisi. Beffare la cornice riformulandola, invece che forare la tela. Con la Ocean’s saga siamo ovviamente all’estremo disimpegnato del patto con lo spettatore, ma anche in progetti più rigorosi, personali, o sperimentali, il genere di riferimento per Soderbergh resta il caper movie: nelle sue storie c’è sempre un colpo grosso, desiderato, maturato o dissimulato, e quando non si realizza letteralmente, comunque esiste in quanto sottotesto o metafora. Gli elementi dell’azzardo, del possibile smascheramento, i fantasmi dell’oblio, del disciplinamento o della punizione, sono di conseguenza impliciti e pervasivi: pensiamo alla relazione che si instaura tra i personaggi di James Spader e Andie MacDowell in Sesso, bugie e videotape e ci rendiamo conto di quanto pesi il fattore rischio sullo sfondo di una realtà profondamente entropica. È la stessa entropia dei recenti High Flying Bird o The Laundromat, dove la sfera relazionale sconfina in quella legale già sondata nei suoi “compromissori” classici da Oscar, Erin Brockovich o Traffic. Giocare consapevolmente con il rischio è fondamentalmente una delle scommesse più ricorrenti in Soderbergh, e il regista intuisce come indagarla quasi sempre dall’interno dei film: anzitutto gravitando intorno a parabole narrative in cui i personaggi non lavorano soltanto alla trasformazione del proprio mondo, ma più o meno direttamente al tentativo di trasformazione del sistema stesso. Chi si aggrappa alla difesa dell’identità, al proprio tornaconto, ai cardini della tradizione o ai retaggi del passato, come molti personaggi di Let Them All Talk e in particolare quello dolente e irresistibile interpretato da Candice Bergen, finisce per essere ridicolo, quando non per restare bruciato. L’altro aspetto, come forse accennavi, riguarda la messa in forma: evidentemente la regia character-driven, drammaturgica per antonomasia e anche per questo ormai molto legata all’engagement dello spettatore (e delle sue presunte rivendicazioni valoriali), non risolve più la liquidità del mondo in cui la vita si muove. Per questo si moltiplicano i punti di vista (pensiamo alla regia davvero originale di The Knick, una serie che meriterebbe una conversazione a sé), e se ne esplorano i possibili e sempre più agili supporti: i film diventano sistemi di scatole cinesi (più o meno celate, e sì, spesso anche angosciose), e i travestimenti finzionali strategie della messa a nudo del volto del mondo, così come la mise-en-abyme dell’immaginazione una chiave per distillare il desiderio di trasformazione della realtà.

L.S: La dimensione del rischio (pensiamo anche ai negativi proletari della trilogia Ocean’s, Magic Mike e Logan Lucky), annuncia un’idea di distanza tra individuo e mondo. Che questa distanza sia occupata da una tensione centrifuga – racconti di individui che si affacciano sul mondo – o centripeta – il mondo che mette all’angolo l’individuo –, è sempre occupata dal cinema, dall’immagine. L’immagine di Soderbergh si rivela fessura tra individuo e mondo e prende la forma di una scommessa, cioè la misura del contatto tra individuo e mondo. Contatto felice o infelice, in armoniosa sincronia, sullo stesso piano, intonato nel tempo, oppure contatto disastrato, in dislivello, in un’inconciliabilità irreparabile che lascia il soggetto spaccato. Il mondo nel cinema di Soderbergh mi sembra sia il tempo in cui vive il personaggio, la crisi di questo contatto è una crisi nel tempo. Non è un caso che uno dei film che più hanno influenzato Soderbergh sia Point Blank di John Boorman, in cui il rapporto individuo-mondo è messo in crisi da una labirintite temporale che sforma l’identità del protagonista e ne ridisegna il profilo, i desideri, le possibilità esistenziali. Come si vede bene in The Underneath e The Limey, le tensioni centrifughe e centripete del rapporto tra individuo e mondo sono allora tratti della crisi che si svolge come crisi dell’identità rispetto al tempo –, e siccome il tempo è il significante ma anche il significato, le operazioni di sintassi cinematografica, studio della grammatica e delle sue regole interne, coincidono con le operazioni di semantica, cioè scienza dei significati; in altre parole il medium pensa ai suoi significati attraverso il pensiero sulle sue regole e per questo spinge l’espressività di se stesso in avanti, coerentemente – e da qui l’altro luogo critico del «Soderbergh come esploratore delle possibilità espressive del medium». L’idea per cui il mondo sia tempo può non essere sempre presente, ma credo sia uno degli “a priori” nella carriera del regista, un metronomo che tiene il ritmo del pensiero anche quando questo inclina verso altre direzioni e altre forme di contesa individuo-mondo (penso al capitale): si ritrova forse nel calco formale di un tempo che è prigione per i personaggi in The Good German, nella composizione frattale attraverso cui le immagini destrutturano/riconfigurano il volto di Che Guevara nel dittico interpretato da Del Toro, nei momenti scomposti dell’intervista intorno al profilo del personaggio interpretato da Sasha Gray in The Girlfriend Experience, nella lotta tra l’irreversibilità del passare del tempo e i sogni di possesso in Behind the Candelabra, e così via. In questo Let Them All Talk c’è il rischio, c’è la contesa e c’è persino la stangata, anche se nascosta, e c’è questa ricerca di pace con il mondo: questa necessità di fare i conti e essere felici, in un galleggiare senza luogo (perché la nave da crociera è non-luogo perfetto dei nostri tempi, vedi Foster Wallace e le cose divertenti da non rifare mai più), e quindi solo tempo, tempo del confronto per tutti i personaggi con il proprio passato e con il presente e il futuro, tra il ricordo di essere spezzati in tante dimensioni difficili da ricongiungere e la possibilità, lo spiraglio di una ricomposizione, di un montaggio, di un’intuizione in cui abitare. Ecco forse di fronte alla crisi della distanza con il mondo, informata in un tempo che è labirinto o acquario e in una tensione che spinge all’agire, l’individuo può in un’intuizione colmare tutto lo spazio che lo separa dal mondo e per un attimo, un attimo solo, sorridere. Questo aspetto è centrale in Let Them All Talk, e lo rende un film chiave, credo, perché è un film su un’intuizione, che ri-forma lo sguardo e non buca la tela ma agisce nei suoi confini, un’intuizione che salva.

TRIESTE 32: LA MENZOGNA DELLA STORIA

“La mia intenzione era di far conoscere alla gente la verità, la verità per come la intendevo io allora”. In uno dei momenti decisivi di Tipografic Majuscul, in anteprima italiana al Trieste Film Festival, Mugur Calinescu individua in questa volontà produttiva il movente della sua azione rivoluzionaria: il ragazzo dice di aver scritto sui muri frasi antigovernative per “fare conoscere la verità alla gente”, per far conoscere la verità alle loro coscienze e portarle all’azione, alla ribellione contro il regime. Ma cosa intendono le parole del ragazzo? Come può una scritta sul muro, quella che è una banale e approssimata forma di rappresentazione, un linguaggio ai minimi termini, produrre la verità? Questa concezione della verità come qualcosa di produttivo non è inedita nel cinema di Radu Jude: l’ha incarnata Mariana Marin, la regista, non la poetessa, dello spettacolo sul massacro di Odessa in I Don’t Care If We Go Down On History As Barbarians, il precedente film del regista romeno; per lei la messa in scena dell’evento storico poteva e doveva sollevare le coscienze distratte degli spettatori e dei cittadini romeni ma per farlo era necessario riprodurre tutti i fatti alla lettera (ovviamente su un piano scenico) secondo un severo criterio di corrispondenza. La messa in scena doveva cioè rispettare la verità dei fatti, perché la verità sta nei fatti, e una preposizione (l’elemento minimo di un linguaggio) è vera solo se il suo contenuto corrisponde a uno stato di cose (insieme di fatti) esistente nel mondo. La rappresentazione può produrre coscienza della realtà nella mente delle persone solo se c’è corrispondenza tra rappresentazione e mondo.

Le scritte con cui il giovane romeno denuncia lo stato di povertà e indigenza del suo popolo sotto la dittatura di Ceausescu appartengono a una verità produttrice, che si vuole capace di creare un cambiamento coscienziale, perché corrispondono allo stato dei fatti, allo stato delle cose, e allo stesso tempo rilevano una discrepanza. Non è un caso che sia l’ascolto, da Radio Europa Libera, di descrizioni non corrispondenti alla realtà a innescare nel ragazzo la volontà di scrivere sui muri le verità: così come il vero è corrispondenza tra rappresentazione e fatto il falso è la discrepanza tra rappresentazione e fatto. Ed è questa discrepanza, il falso, a essere rilevato dalle frasi di Calinescu, ed è per questo che quelle frasi producono un cambiamento: fanno conoscere la verità, cioè rappresentano correttamente il mondo, a differenza di quanto fa il falso. La verità produttiva non è però l’unico tipo di verità presente nel cinema di Jude, esiste anche un contro movimento che risponde all’intensità del vero come corrispondenza con altrettanta insistenza produttrice; non è esattamente il falso, ma è la verità producibile, cioè la verità come prodotto, quella incarnata per esempio, sempre nel precedente film di Jude, dall’atteggiamento del personaggio di Costantin Movila quando si prende gioco delle teorie di Mariana dicendo che “la verità sta nelle preposizioni, non nei fatti” e poi le chiede di non rappresentare tutti i fatti del massacro.

L’esempio di verità producibile più evidente però si vede in Tipografic Majuscol grazie alla grande riproposizione di materiali d’archivio dell’epoca del regime di Ceausescu: si tratta di materiali video della televisione romena dell’epoca. In questi materiali d’archivio, che compongono buona parte del film e costituiscono la risposta dialettica alle scritte prodotte da Calinescu, la vita della Romania all’epoca del regime (l’anno è soprattutto il 1981 ma è considerato l’arco 1981-1985) è raccontata secondo certi moduli narrativi, secondo un programma di finzione, che però non è ovviamente rappresentato come tale. È una messa in scena costruita, una verità prodotta, un copione da interpretare, come illustra alla perfezione la prima scena del film, in cui tre cittadini in una trasmissione televisiva inizialmente appaiono completamente credibili nel trasporto emotivo con cui decantano le lodi di Ceausescu e poi si rivelano interpreti un po’ estenuati, in attesa di un testo da leggere che tarda a comparire sullo schermo. Perché verità producibile e non semplicemente falso? C’è un passaggio dialettico da sottolineare: una rappresentazione che non corrisponde al mondo è falsa e questa falsità sottolinea la natura meramente rappresentativa, arbitraria, della rappresentazione stessa; quando però alla rappresentazione falsa si toglie il carattere di finzione e viene naturalizzata, cioè viene venduta come la realtà, il falso diventa vero, un vero prodotto arbitrariamente (“nel mondo realmente rovesciato il vero è un momento del falso”). Questa verità producibile, questo “vero” prodotto, è spettacolo: i materiali d’archivio che illustrano scene di idillio, momenti di show televisivi, interviste a persone comuni, riprese di parate, inchieste e pubblicità sono frammenti di una “enorme positività indiscutibile” in cui “ciò che appare è buono, ciò che è buono appare” e che richiede “accettazione passiva”, schegge di una “società dello spettacolo” che è realtà assunta come vera. Le due verità si scontrano e si rispondono dialetticamente, in cerchio, rispondendosi a vicenda in una rincorsa sanguinosa: da una parte l’epistassi incontrollabile delle scritte di Calinescu, che cortocircuitano la tranquillità anestetizzata del regime e allarmano la Securitate, il servizio segreto del regime, e dall’altra la filiazione incontrollata di immagini generate dal montaggio della produzione televisiva; da una parte l’azione di protesta di un giovane della patria che si è rivolto contro la patria, contro i precetti nazionali impegnati a istituire la gioventù come momento di fondazione del regime, e dall’altra la costruzione mitopoietica di Ceausescu come figlio eletto della patria, erede prescelto che tiene in sé la sorte gioiosa della nazione; da una parte una madre distrutta da condizioni di lavoro insostenibili – che provocano nel figlio il desiderio di rivelare le condizioni dei lavoratori - e dall’altra la madre patria, generatrice inesistente ma sempre fertile del futuro del Paese. Questo circolo, questa lotta è raccontata alternando al materiale d’archivio non le immagini delle scritte - Jude le mostra solo nel finale, in virtù della loro esplicita carica epigrafico funebre – ma una rappresentazione teatrale che segue passo passo l’evoluzione reale delle vicende, personali e giudiziarie, di Calinescu (il film è tratto da una piece di Gianina Carbunariu); in particolare una rappresentazione costruita sulla lettura da parte degli interpreti dei dossier archivistici della Securitate.

In che modo questa ulteriore prospettiva di senso si integra nel circolo delle due verità e addirittura le sostiene? Perché Jude, che nella storia dello spettacolo sul massacro di Odessa rappresentava la dialettica vero-falso sciogliendola in un unico movimento di senso indistinguibile, in un unico take sulla scena, in-forma, eleva a un’ulteriore potenza, la rappresentazione della storia? Perché teatralizzando la vicenda decostruisce la realtà spettacolare naturalizzata dal regime: Jude individua nella coercizione della lettura del copione che si fa vita e respiro - esattamente come nel caso degli individui/interpreti all’inizio del film – l’elemento da sottolineare per rivelare la natura falsa, la natura coercitiva di quella realtà – e infatti contrae, riduce la rappresentazione teatrale alla sola lettura del copione. Nella messa in scena tutte le controparti, dai genitori di Calinescu ai suoi amici agli agenti della Securitate, interpretano un testo-legge imposto che rende ingranaggi inconsapevoli e impotenti e allo stesso tempo responsabili, responsabili della soppressione ideologica delle idee del ragazzo, ridotto a riconsiderare le sue azioni: soppresso da tutte le figure intorno a lui in un crudele processo alle intenzioni Mugur è trasformato da campione della verità in grado di produrre cambiamento a prodotto di una verità costruita, reintegrato nel regime (“la verità per come la intendevo allora”) che aveva cercato di sovvertire. La parallela alternanza delle scene teatrali e della propaganda televisiva attiva un processo di risignificazione che modifica la percezione dei materiali d’archivio, perché quando le scene teatrali si rivelano come la rappresentazione di uno stato di cattività invisibile il materiale spettacolare di propaganda, che già poteva essere indizio di una stortura, assume i connotati di una vera e propria farsa criminale, di un crimine contro l’umanità travestito da festa – e sul finale da rito. Come si vede nell’intervista in cui il montaggio fa sembrare che un operaio che perde la mano lavorando a un torchio sia fiero della propria mutilazione – che sia proprio il montaggio a ricucire le lacerazioni prodotte da realtà perturbanti è solo un'altra prova dell’inesauribile senso dell’uso dei materiali d’archivio.

Non deve sembrare paradossale che Jude ottenga l’estensione del reale da una forma così pensata e straniata: la rappresentazione non cerca il realismo assoluto, la perfetta coincidenza – la perfetta coincidenza è un’illusione impossibile da realizzare – bensì la corretta corrispondenza fatto-mondo: così come delle scritte su un muro che esprimono lo stato delle cose non sono di fatto lo stato delle cose, la messa in scena di Jude non è chiaramente l’insieme degli eventi messi in scena e non può esserlo, perché è un linguaggio. Siccome la verità di una preposizione è l’esistenza dello stato delle cose che rappresenta è impossibile uscire dal linguaggio, costruire un metalinguaggio, perché questo vorrebbe dire uscire dal mondo, elevarsi sopra esso: è forse proprio per questo che tutto il mondo che emerge proviene da materiali di montaggio oppure dalla lettura dei dossier dell’epoca. Il realismo è impossibile perché non è dato un terzo occhio che guarda alla realtà da un punto di vista che la ricomprende interamente; la messa in scena di Jude non è quindi metalinguistica, ma viene piuttosto gettata nell’intrascendibilità del linguaggio.