PER NON MORIRE DI TELEVISIONE

𝗚𝗶𝗼𝘃𝗲𝗱ı̀ 𝟲 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

𝗗𝗶 𝗳𝘂𝗼𝗰𝗼 𝗶𝗻 𝗳𝘂𝗼𝗰𝗼: 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗝𝗼𝗻𝗻𝘆 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼

a cura di Fabrizio Varesco

𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗶𝗴𝗵𝘀𝗺𝗶𝘁𝗵 di Eva Vitija | Svizzera, Germania | 2022 | 83'

◇

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ı̀ 𝟳 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

𝗟𝗲𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 - 𝗦𝗵𝗼𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗳𝗶𝗮 di Kim Longinotto | Irlanda | 2019 | 97'

◇

𝗦𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟴 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

𝗣𝗶𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗣𝗮𝘀𝗼𝗹𝗶𝗻𝗶 𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲

𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗮 di Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, Francesco Munzi | Italia | 2021 | 105’

◇

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟵 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲

𝗰𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗼𝗻𝗮̀ 𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼

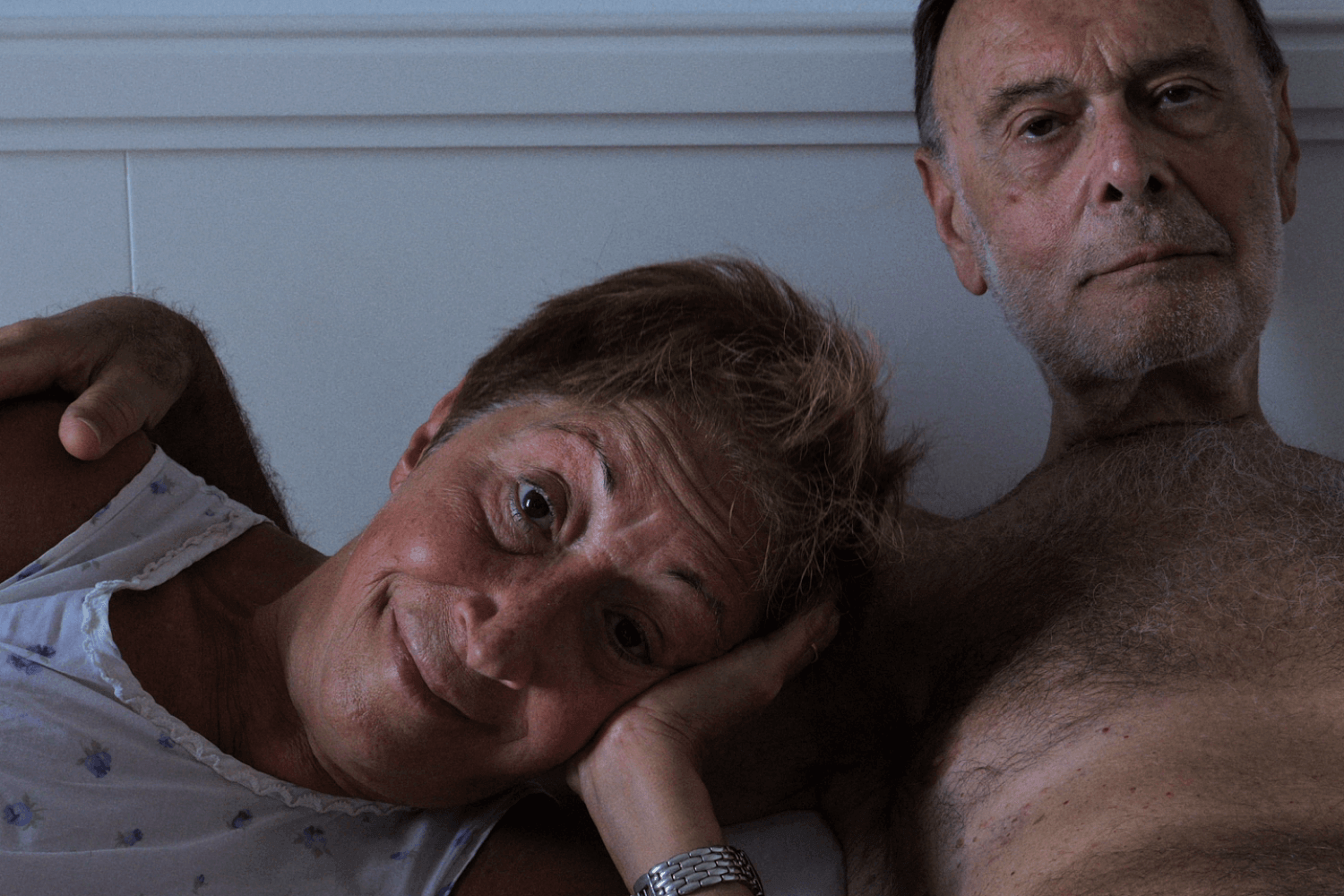

𝗟’𝗲𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗻𝗼𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮 di Enrico Maisto | Italia, Svizzera | 2021 | 75’

Un diario intimo e personale che rappresenta le diverse fasi del distacco e della ricostruzione della relazione genitore-figlio. Dopo i convincenti Comandante e La convocazione, accomunati pur nelle grandi differenze dall’attrazione del regista verso le figure dei propri genitori e le loro professioni di giudici, L’età dell’innocenza compie un salto che è sì il desiderio di affrontare in prima persona la materia stessa della propria intimità, ma che si rivela soprattutto una coraggiosissima transizione di dispositivo e una profonda riflessione sul cinema e le sue forme.

◇◇◇

𝑇𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑒 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑖𝑡𝑜.

Largo Firenze 1, RAVENNA

POPOLI 62: L'ETÀ DELL'INNOCENZA

Fin dal suo titolo, il terzo film del trentatreenne Enrico Maisto inquadra una stagione della vita da cui prendere congedo, e al contempo l'ineludibile legame tra l'esistenza relazionale e quella creativa. Dopo i convincenti Comandante e La convocazione, accomunati pur nelle grandi differenze dall'attrazione del regista verso le figure dei propri genitori e le loro professioni di giudici, L'età dell'innocenza compie un salto che è sì il desiderio di affrontare in prima persona la materia stessa della propria intimità, a partire dalla trattativa emotiva e comunicativa che stringe Maisto a sua madre sollevando oggi interrogativi impellenti, ma si rivela soprattutto una coraggiosissima transizione di dispositivo e una profonda riflessione sul cinema e le sue forme.

Sulla scia di un approccio che in Italia abbiamo (in pochi) potuto scoprire attraverso i documentari di Ross McElwee, di cui con naturalezza eredita la possibile poetica, Maisto si chiede in sostanza una cosa talmente disgregante e paradossale da risultare spesso, per chiunque e non solo per i figli unici come lui, di difficilissima verbalizzazione: fin dove ho il coraggio di esistere, al di fuori del cerchio amoroso che mi ha nutrito e da cui ancora oggi mi sento chiamato, se a questo nido io ho negato, per paura del giudizio o della repressione, l'accesso pieno alla mia identità? A partire da questa domanda complessa il film si dispiega in un mirabile caleidoscopio di istantanee familiari, sempre tenere e talvolta crudeli, in cui a essere messe in campo sono le linee primarie di una psicanalisi universale: da una parte l'immagine di una madre avanti negli anni che, come tutte le madri imperfette nella loro perfetta amorevolezza, rivolge al figlio ormai adulto la richiesta utopica di certificarle la sua felicità, la sua realizzazione, e così liberarla per sempre; dall'altra, le lucidissime prove di fragilità che il figlio offre suo malgrado ai propri genitori – su tutte, una divertentissima fuga da un calabrone – ammettendo la fatica di esporsi al mondo più di quanto finora sia già stato costretto a fare. Un serissimo gioco insomma, a suo modo performativo, in cui nessuno ha mai soltanto torto o soltanto ragione, ma ciascuno corteggia il proprio fantasma senza davvero essere in grado di eluderlo, perché il dolore che questo comporta appare sempre meno naturale del conforto cui l'infanzia della vita ci ha abituati.

Tuttavia è proprio qui che il film, in pieno rispetto della sua vocazione documentaristica, compie il salto libero e audace di cui si accennava. Potremmo dire che non si ferma al contenuto e lo trasporta nella forma, ma vorremmo essere più precisi: è in grado di trovarlo, nella forma, che per questa ragione diventa il vero cardine dell'opera e rende L'età dell'innocenza l'high-concept movie che quasi certamente il suo autore desiderava esprimere. Perché il film di Maisto non è semplicemente una riflessione sull'ingresso nella vita adulta, sul riconoscimento paritario delle proprie figure genitoriali, e naturalmente sul racconto del sé che un'operazione di messa a nudo è in grado di generare: il film, più puntualmente, è un ipertesto di immagini sparse nel tempo e nello spazio, una sorta di geografia emotiva fatta di richiami interni, echi sottili, provocazioni inconsce, ritorni inaspettati, elaborare il quale significa accogliere il tempo e la vita che verranno.

Così carico delle rifrazioni di un'identità in costruzione – dai poster dei supereroi a quelli dei film d'autore, dall'archivio dischiuso dei primi esperimenti cinematografici a quello riconfigurato dei vecchi filmini delle vacanze, passando naturalmente dalla lettura diaristica, volutamente goffa e lacunosa, del quotidiano e dei suoi eventi –, il film diventa dunque un esorcismo dell'impossibilità di dirsi all'altro attraverso un tuffo verticale nel medium cui costitutivamente si aggrappa. Perciò quando la madre afferra la camera che Maisto per buona parte del film tiene in mano, filmando lei e rimanendo fuori scena, e scherzando proclama al figlio l'avvento della propria vendetta, in quel momento si realizza ciò che probabilmente in assenza del medium non sarebbe mai accaduto alla stessa maniera: è attraverso la camera che il figlio chiede alla madre di essere letto, di essere compreso, di accogliere la sua commozione.

Se c'è un'immagine che letteralmente perturba in un simile, grande, archivio biografico – ma potremmo dire biologico, vista l'importanza dei corpi e del tempo in questo intreccio di vite a cui spontaneamente ci sentiamo vicini –, è forse quella di una vecchia recita scolastica in cui, bambino, il regista interpreta il monologo del clown bianco, figura che storicamente incarna le caratteristiche di un contesto culturale e sociale dominante, un sistema di senso egemone che ambisce all'unicità e da cui occorre riscattarsi; spunto appropriato perché L'età dell'innocenza non parla soltanto della possibilità di trasformarsi da figli in adulti, amanti stabili, e persino padri, ma suggerisce di farlo abbracciando l'occasione di evadere il "senso unico" su cui è costruito il nostro corso sociale, sapendo al contempo salvarsi dal rischio del "non senso". Il film diventa, a partire da questo dettaglio, una sorta di liberissimo itinerario di clown-poiesi che investe tanto il piano della vita quanto quello della stessa creatività, in una sorta di fuga radicale e iniziatica dai presunti dettami dell'antropopoiesi cui il contemporaneo, e le sue strutture logico-causali spesso interessate, hanno ormai costretto tante sfere dell'esistenza e tra queste, disgraziatamente, anche il fare-cinema.

L'età dell'innocenza, al contrario, è una scommessa che segue oltre ogni interesse la propria intuizione, e grazie a una modulazione strutturale meditata e pulsante – lo sarà, siamo sicuri, per ciascuna futura visione – concreta la massima di Edgar Reitz che improvvisamente si innesta al suo interno, nella forma di un biglietto di Natale rivolto al regista e in fondo anche allo spettatore: "Che ogni giorno possa essere l'inizio di un nuovo film". Che ogni film possa essere l'inizio di una nuova vita.

LA CONVOCAZIONE

Ogni tre mesi la Corte d’Assise d’Appello di Milano, a partire da sessanta cittadini convocati attraverso un’estrazione a sorte, procede alla selezione di sei giudici popolari destinati a comporre un nuovo collegio accanto a due magistrati di carriera: il loro apporto nel valutare alcuni dei reati più efferati e ancora irrisolti che hanno colpito il Paese, dagli omicidi alle stragi terroristiche o mafiose, sarà pari a quello dei professionisti incaricati di affiancarli e di indicare loro le regole di giudizio entro cui operare, non in termini di competenza legale, ma di intelligenza e esperienza umana. La giornata della convocazione diventa così un’esperienza fuori dall’ordinario, un vero e proprio scarto dal quotidiano durante cui il cittadino comune, indipendentemente dal suo background, è proiettato nella riflessione sul proprio rapporto con la giustizia, cercando di chiarire se davvero possa contribuire ad essa e, nel caso, in quali termini di sfuggente esattezza.

Scegliendo una rigorosa unità di luogo, spazio e azione, il secondo documentario di Enrico Maisto, che fin dal titolo, La convocazione, pone il focus sulla dimensione della chiamata pubblica al singolo individuo, non cerca però di restituire della giornata in questione una mera cronaca formale: con una regia multicamera costretta a orientarsi, scegliere e filmare entro lo spazio maestoso ma limitato del Tribunale di Milano, e il tempo ancor più ristretto di poche ore, il film dischiude la propria potenzialità esplorando, con ostinata carica umanista, il paradosso di un momento collettivo suggerito quasi esclusivamente con l’uso del primo piano. Se infatti al centro della vicenda si colloca il rapporto con qualcosa di molto ampio e poco conosciuto come la macchina della giustizia, Maisto rinuncia al primato dell’inquadratura totale, dispiegando nell’arco di un’ora una paziente galleria sociologica di volti, sguardi, parole sussurrate, aporie silenziose.

Non un film sul funzionamento di un tribunale, dunque, ma un affresco relazionale di chi vi accede senza conoscerlo, forzato dalla volontà del caso, chiamato ad affrontare responsabilità e timori, costretto a sviscerare la processualità degli egoismi e delle diffidenze che la convocazione finisce per generare: c’è chi ha dovuto rinunciare a una fruttuosa giornata di lavoro, c’è chi ha problemi di salute in famiglia a cui dover pensare, c’è chi si pone il problema della propria conoscenza rispetto a quanto eventualmente dovrà andare a studiare e giudicare (“Ordine Nuovo? Cos’erano, fascisti?”, si chiede una convocata cercando conferma su Google, ultimo appiglio di una memoria storica residuale). Così, mentre ad uno ad uno i sessanta cittadini attendono il proprio turno per accedere al colloquio che determinerà la selezione ultima, tra i presenti si consuma con pudore la commedia umana della condivisione di un’esperienza, in un continuo gioco di campi e controcampi che non risolve l’ineffabile domanda ultima: davvero è possibile che io giochi un ruolo nel perseguimento della verità? Gli sguardi delle divinità della giustizia disegnate da Sironi, che dai mosaici alle pareti dell’aula testimoniano benevoli quanto accade tra i suoi banchi, sembrerebbero invitare i cittadini a una prova di fede. Fede nella giustizia, come recita in apertura una citazione da Piero Calamandrei, o più semplicemente fiducia nella connessione che la legge e il suo funzionamento determinano tra individuo e collettività.

In fondo il giuramento che i sei giudici popolari selezionati recitano in conclusione, insieme a supplenti e sostituti addizionali, trova la propria ragione nel principio stesso del diritto, il riconoscimento cioè di un legame: la legge è fatta dagli uomini per stare al di sopra di essi o, più puntualmente, tra loro. Non per distanziarli, ma per colmare (e naturalmente, regolare) gli interstizi tra le singole individualità. Non un vero fuori campo cinematografico, dunque, ma – più curiosamente – un intercampo: ciò che, forse abitando il taglio di montaggio, esiste invisibilmente tra gli sguardi, le parole e le azioni dei cittadini, simile all’aria che respiriamo. Accogliere la convocazione significa accettare un ruolo, spesso decisivo, di imparzialità e rettitudine verso il mondo, in primis cioè di sospensione dialettica delle parziali vocazioni private. Gli stessi valori che la regia di Maisto, optando per la sintesi più che per l’analisi osservativa, stabilisce anche tra la tensione autoriale e la restituzione, in forma di cinema, di un’esperienza pubblica. Cioè di tutti, pensata per tutti.

Il film sarà presentato mercoledì 17 gennaio, alle ore 21, in occasione della quinta edizione de "Il mese del documentario" al Cinema Beltrade di Milano. Filmidee modererà la serata in compagnia del regista milanese.