Obscuro Barroco, di Evangelia Kranioti

Ammaliante e suggestivo come la lunga notte nel carnevale di Rio de Janeiro che racconta, Obscuro Barroco di Evangelia Kranioti è una di quelle opere nate dalla lungimiranza di curatori artistici e dalla lucidità di chi sta reinventando i confini del cinema del reale. Dalle nebbie di una foresta tropicale si risale la sommità di un monte per ammirare il paesaggio multiforme di una metropoli cinta dal mare. La luce argentea della luna scolpisce il volto stanco di un pierrot, pronto a ricalarsi nelle luci eccentriche e fluorescenti di una notte lisergica, apparentemente senza fine. Corpi scultorei e leggiadri costumi, inquietanti mascheramenti e danze maestose, un’orgia di colori, luci e forme, in cui la camera viene trascinata in un vortice sempre più sfrenato e confuso. Il film ha un colpo d’arresto sul volto enigmatico e seducente di Luana Muniz, attivista transgender brasiliana, che come una dea, distaccata e complice, presta la sua voce alla narrazione. Al cuore di Obscuro Barroco, Luana sa abbandonare la sua aurea, disvelando la persona, per poi elevarsi nuovamente a simbolo di un luogo. Sospeso e trionfale, come solo il barocco sa essere, questo documentario – che non è altro che l’attualizzazione sensoriale di una sinfonia di città – manifesta la sapienza della sua autrice, capace di restituire quello shock visivo prodotto dall’enfasi di un nuovo stile. [Daniela Persico]

Aggregat, di Marie Wilke

La situazione politica in Germania è grave, ma non è seria, viene da pensare dopo aver visto Aggregat, il documentario di Marie Wilke che con poche sequenze riesce ad offrirne un affresco inedito e non privo di una certa amara ironia. Il clima è quello che si respira in tutta Europa: da un lato manifestazioni neonazionaliste, operai delusi dal centrismo neoliberale e dalla socialdemocrazia che si rivolgono alle destre, media che arginano come possono o che soffiano sui focolai d’insoddisfazione. Dall’altro lo sforzo immane – e non di rado goffo – delle istituzioni per promuovere, almeno in teoria, il modello democratico, evidentemente ancora ben lontano dall’essere entrato nel DNA degli elettori. Raccontare questo panorama in Germania vuol dire coglierlo proprio nel suo centro nevralgico, e la videocamera di Wilke riprende dall’interno situazioni e momenti emblematici: una vista guidata al parlamento con tanto di simulazione, la preparazione di un servizio sui neonazisti di Pegida da parte di un’emittente nazionale. Non c’è commento, le sequenze sono separate da stacchi sul nero, lo sguardo è chirurgico e austero, quasi beffardo nell’evidenziare come la crisi dei migranti abbia portato alla luce le contraddizioni di un sistema già precario per via del sinistro passato della nazione e delle scelte economiche sconsiderate e opportuniste degli ultimi trent’anni. Ma l’intento non è polemico, già la cura nella selezione delle sequenze tradisce la preoccupazione di fronte alla fatica di Sisifo, comunque necessaria, che è la convivenza tra gli esseri umani. [Elisa Cuter]

Waldheims Walzer, di Ruth Beckermann

La regista di Die Geträumten (2016), in cui due attori interpretavano brani dall’epistolario di Ingeborg Bachmann e Paul Celan, ha realizzato il suo nuovo film costruendolo visivamente con solo repertorio e commentandolo con la sua propria voce narrante. In un’epoca di risorgenti populismi di destra, anche in Austria, la cineasta viennese si fa archeologa del suo stesso passato e recupera le immagini girate quando militava nei gruppi di protesta contro la candidatura alle presidenziali austriache dell’ex Segretario Generale dell’ONU Kurt Waldheim. Strenuo difensore della triade “dio, patria e famiglia”, uomo apparentemente inappuntabile, Waldheim nascondeva in realtà – in modo sin troppo sospetto – il ruolo avuto nelle fila dell’esercito nazista durante il secondo conflitto mondiale. Sciolto il dilemma sul poter essere sia attivista sia colei che registrava con la sua camera le azioni degli attivisti a favore, sembra, della prima posizione, Ruth Beckermann ripercorre attraverso materiali d’archivio televisivi provenienti in buona parte da media americani lo scandalo internazionale seguito alle rivelazioni del giornale “Profil” e alle denunce del World Jewish Congress che tentarono invano di provare in modo definitivo la colpevolezza, o meno, dell’imputato Waldheim. Eletto dopo un ballottaggio che altrimenti non avrebbe probabilmente avuto luogo, Waldheim rimase Presidente della Repubblica in Austria dal 1986 al 1992. Lasciando un retrogusto amaro alle parole di Lincoln con cui si apre il film: “Puoi ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non puoi ingannare tutti per sempre”. [Claudio Panella]

L’empire de la perfection, di Julien Faraut

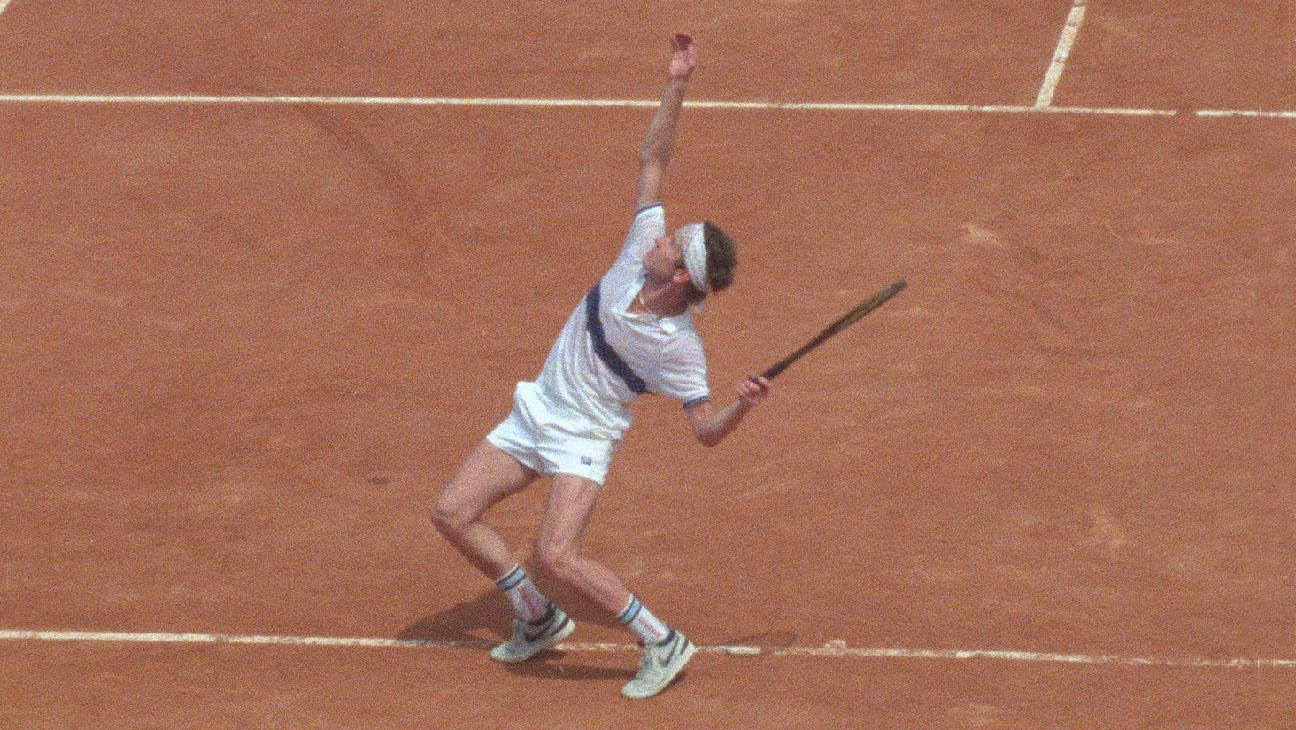

Faraut lavora da quindici anni all’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance) prendendosi cura delle numerose pellicole a tema sportivo che vi sono conservate e traendone saltuariamente i materiali per opere nuove create a partire da quei repertori. È questo il caso anche de L’empire de la perfection, il suo lungometraggio più ambizioso, nato dall’incontro con Gil de Kermadec (scomparso nel 2011) che per decenni realizzò documentari studiando e scomponendo i movimenti di tennisti ignoti e nel 1984 dedicò il proprio Roland Garros con John McEnroe al campione americano all’apice della carriera puntandogli addosso più cineprese per un intero torneo. Con tale archivio e i rushes all’epoca non montati ma ancora smaglianti, cuciti assieme dalla voce narrante di Mathieu Amalric, Faraut costruisce un’opera del tutto originale. Nella prima parte, che si apre con la sentenza attribuita a Godard secondo cui “il cinema mente, lo sport no”, i ralenti sulle movenze fulminee di McEnroe cercano di cogliere la verità della sua incontrovertibile superiorità tecnica. Nella seconda, riportando alcune citazioni di Serge Daney che fu cronista appassionato dal Roland Garros, l’attenzione si sposta dal movimento al tempo: le fasi finali del torneo che McEnroe avrebbe dovuto vincere a mani basse – riproposte con suspense hitchcockiana – invitano a riflettere sull’“invenzione del tempo” come chiave tanto del cinema quanto delle performance drammatiche dei campioni della terra rossa; e, in ultimo, su una società della performance in cui per obbedire all’imperativo della perfezione si gioca sempre contro se stessi. [Claudio Panella]