“Mi dicono di essere troppo morbido con le persone.”

Vladimir Putin

In Il sogno della merce Jean Baudrillard ipotizza come all’interno della contemporaneità la pubblicità abbia ormai perso la sua natura specifica, per riversarla totalmente all’interno della società, che così influenzata può definirsi “pubblicitaria” in sé: “La pubblicità non è più lo scenario barocco, utopico e statico degli oggetti e del consumo, ma l’effetto della visibilità onnipresente delle imprese, delle marche, degli interlocutori sociali, delle virtù sociali della comunicazione. Di conseguenza tende a liquidare ogni significato e ogni forma possibile di profondità, perché un effetto fondamentale che viene esercitato dalla pubblicità è quello di dare vita a un processo di radicale semplificazione dei linguaggi operanti all’interno della cultura sociale.”

Mettiamo per un attimo da parte questo concetto e spostiamoci altrove. Durante la 75ª edizione del Festival di Cannes il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso su uno schermo gigante, e ha parlato della potenzialità dell’immagine cinematografica nel riuscire a portare alla luce le giuste cause degli oppressi all’interno di un conflitto come quello a cui stiamo assistendo in questi ultimi mesi, citando anche film come Il grande dittatore e Apocalypse Now. Questa apparizione è stata accolta con un certo disorientamento iniziale da parte dell’opinione pubblica e critica; dopotutto un capo di Stato che interviene in un festival cinematografico è un evento palesemente alieno, uno sconfinamento quantomeno bizzarro che di sicuro non siamo abituati a esperire, per lo meno non in questa forma o in questo contesto. Subito dopo tuttavia le reazioni si sono normalizzate, le opinioni si sono spostate su giustificazioni quasi filosofiche del tipo “è normale che la quotidianità esondi nel cinema, che non è altro che un’espressione della realtà”. In discordia con questo coram populo si è palesata un’unica voce, quella del novantunenne Jean-Luc Godard, che rispetto al discorso di Zelensky ha commentato:

“L’intervento di Zelensky al festival di Cannes è ovvio se lo si guarda dal punto di vista di quella che viene definita “messa in scena”: un cattivo attore, un comico professionista, sotto gli occhi di altri professionisti nelle loro stesse professioni. Credo di aver detto qualcosa del genere molto tempo fa. Ci è voluto quindi la messa in scena di un’altra guerra mondiale e la minaccia di un’altra catastrofe per farci sapere che Cannes è uno strumento di propaganda come un altro. Diffondono l’estetica occidentale pensando che non sia un grosso problema, ma invece lo è. La verità delle immagini sta solo avanzando lentamente. Immaginate ora che la guerra stessa sia questa estetica dispiegata durante un festival mondiale, i cui attori sono gli stati in conflitto, o meglio gli “interessi”, che trasmettono rappresentazioni di cui siamo tutti spettatori. Diciamo spesso “conflitto di interessi”, che è una tautologia. Non c’è conflitto, grande o piccolo, a meno che non ci sia interesse. Nerone, Biden o Putin, Costantinopoli, Iraq o Ucraina, non è cambiato molto, a parte l’omicidio di massa.”

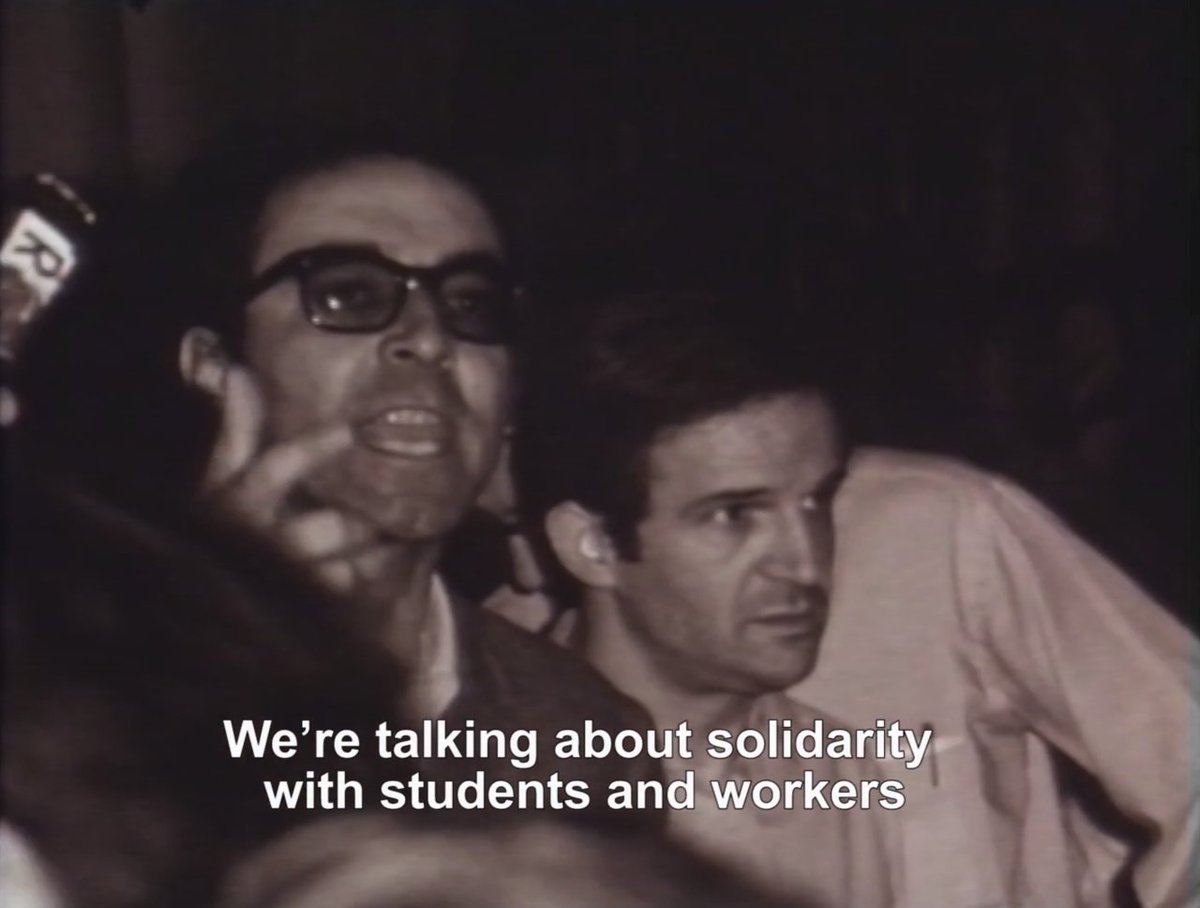

Curioso notare due cose rispetto a questa critica: la prima riguarda l’attribuibilità stessa di questo pensiero a Godard, in quanto nessuna conferma è arrivata rispetto all’effettiva paternità di tale affermazione (forse volutamente); la seconda concerne più un apparente corto circuito di senso storico: più di mezzo secolo fa fu proprio Godard, insieme a Truffaut, a portare esplicitamente la politica all’interno delle mura del Festival di cinema più importante del mondo, accusando addirittura i critici e i registi di allora di preoccuparsi solo di movimenti di macchina, mentre fuori il mondo stava cambiando.

Qual è la differenza tra l’attacco di Godard durante il Festival di Cannes del ’68 e l’intervento di Zelensky, non tanto sul piano dei contenuti strutturali, quanto su quello del discorso morale? Per rispondere a questa domanda tornerei al preambolo sulla società pubblicitaria. La pubblicità nella contemporaneità secondo Baudrillard infatti “più che informare o convincere cerca soprattutto di parlare e coinvolgere, per cui è inutile analizzare la pubblicità come linguaggio, poiché è qualcos’altro che vi ha luogo. Il linguaggio pubblicitario infatti non può essere affrontato impiegando i tradizionali strumenti dell’analisi critica e della ragione, perché esso persegue una strategia di comunicazione totalmente emotiva, una strategia che sollecita un’adesione spontanea nei confronti di messaggi che cercano di conquistare le persone, dimostrando di preoccuparsi di loro. La pubblicità cioè aggiunge affetto e calore alla merce, e se si è amati dall’oggetto ci si sente esistere, si è personalizzati. Si è persino rassicurati nella propria identità personale, anche se in realtà si tratta di un’identità fragile, perché puramente pubblicitaria, una fissazione che ha il carattere dell’immediatezza, ma che viene anche istantaneamente dimenticata.” Questa necessità pervasiva – che ormai da almeno trent’anni ha tracimato dai semplici confini del commerciale verso ogni ambito della comunicazione umana – di sentirsi protetti, rassicurati, allevati, da una visione della pubblicità che coincide (e che ne è di fatto mater morbi) con la società spettacolare, unita al “processo di radicale semplificazione dei linguaggi”, ci mostra una panoramica in cui è necessario per “sentirsi amati dall’oggetto, sentirsi esistere” come parte attiva del dibattito, costruire una versione della Storia lineare, di facile lettura, divisa in protagonisti e antagonisti. L’oggetto di cui si brama l’amore oggi infatti è il tutto, il tessuto stesso delle nostre convivenze, un tutto che vive attraverso l’immagine spettacolare, epigono, ancora, della pubblicità che si trasferisce dagli schermi tv alle coscienze, quello che Baudrillard definisce come “meta-pubblicità”.

Allora se più di mezzo secolo fa il gesto politico (ma soprattutto controcorrente) di Godard all’interno di una manifestazione cinematografica, era perfettamente traducibile con un atto cinematografico, quindi coerente, perché quel cinema veniva quantomeno interpretato come resistenziale rispetto al potere, oggi, se assumiamo che l’intervento di Zelensky rimane coerente o normalizzabile all’interno della suddetta manifestazione, stiamo realizzando che l’immagine cinematografica segue ormai la corrente (senza esprimere giudizi di merito sulla giustezza di questa corrente), e ha quindi perso del tutto la sua valenza resistenziale, sostituita in parte da quella meta-pubblicitaria.

Ora, Godard (o chi per lui) con il suo commento recente assume una sorta di assoluto presente nella funzione propagandistica di Cannes, un festival che per estensione (forse attraverso un ragionamento un po’ “a tesi”, ma è per capirci) definiamo come portatore di una certa idea di cinema, ma lui stesso ci dimostra attraverso il confronto con il suo io del passato, che qualcosa dopotutto è cambiato, e di certo non in meglio.

L’arborescenza che sta invadendo tutto del resto potrebbe non metterci molto prima di passare dalla manifestazione che li ospita ai film stessi. Se il giudizio critico, e quindi antiretorico, è il cinema, in quei giorni di maggio rappresentato dai film presenti a Cannes, e la semplificazione pubblicitaria, e quindi retorica, è il discorso di propaganda di un capo politico nello stesso luogo, allora ciò a cui stiamo assistendo è un vero e proprio assedio, un assedio alla complessità e a tutto quello a cui dovremmo rinunciare senza di essa.

Mi viene in mente in questo senso una scena di La macchina di morte dei Khmer Rossi, di Rithy Panh, in cui uno dei sopravvissuti ai lager di Pol Pot in Cambogia trova nella pittura una funzione terapeutica, dipingendo i ricordi della prigionia. In uno di questi dipinti i carcerati, bendati dai loro carcerieri, proseguono in fila indiana, legati gli uni agli altri. Una connessione immediata, quanto sicuramente involontaria (non so se solo da parte del testimone o anche da parte dello stesso regista) si instaura da subito con il bellissimo dipinto di Pieter Bruegel Parabola dei ciechi. La cecità simbolica dipinta da Bruegel viene trasferita fisicamente sul dipinto, mentre la cecità fisica imposta ai carcerati in Cambogia viene trasferita solo dopo sul piano simbolico. Proprio partendo dal concetto di Parabola dei ciechi possiamo quantomeno temere ragionevolmente che queste analisi rizomatiche non trovino più posto nell’ansa di un entourage cinematografico che permette che la propaganda arrivi a possedere il tempo e lo spazio di un luogo in cui la retorica dovrebbe essere scacciata dai pensieri di tutti attraverso l’immagine-movimento.

La semplificazione, il manicheismo del dibattito pubblico contemporaneo rischia di non trovare nel cinema una resistenza, quanto una resa, complice forse la crisi del settore, o complice semplicemente il movimento della Storia, che come sempre si muove da sola e in antitesi al Mito, nonostante quello che tutti ogni giorno sembrano raccontarsi all’interno dei principali canali di diffusione del pensiero di massa.

Per concludere questa breve riflessione mi sembra abbastanza interessante citare un frammento di un’intervista di qualche giorno fa su Il manifesto allo scrittore libanese Charif Majdalani (La Casa nel giardino degli aranci, La villa delle donne). Majdalani ha definito come un’illusione quel che chiamiamo Storia, che secondo lui invece “è in definitiva solo un grande racconto che serve a mettere ordine nell’incoerenza del passato, a cancellarne asperità e incoerenze, dando l’impressione che l’umanità sia sempre andata dove voleva andare con coerenza e logica, e quindi che il presente non sia completamente consegnato all’incertezza e al non-senso”.

E allora, cari lettori, se l’alternativa a questa narrazione, a questa schematizzazione degli eventi umani contemporanei (guerre, pandemie, crisi economica, disastro ambientale), è il caso, teniamoci stretti e affrontiamolo, evitando di fingere che tutto sia semplice, diviso in due fronti, e sperando che almeno il cinema ci aiuti ancora per un po’ a marcare questo sottilissimo confine, senza trasformarsi, anche lui, in uno spot.