Immagini di rovine, immaginari in rovina. West Side Story e Matrix Resurrections questo raccontano, lo stato rovinoso delle immagini da cui derivano e degli immaginari che li hanno generati: sono film di ri-visitazione molto simili, film che abitano vecchie immagini non nel senso di un rimodellamento o di un’attualizzazione, ma di un “visitare di nuovo” che si interroga sul posizionamento dello sguardo del presente rispetto a immagini del passato. Sono film che cercano qualcosa che è andato perduto o che era perduto fin dal momento della sua comparsa; cercano le tracce di ciò che è passato e ha lasciato un segno, per interrogare ancora quel segno e quindi tenerlo in vita. Cercano e trovano soprattutto rovine, resti che sopravvivono soltanto nel ricordo; in questo senso compiono un atto di coraggio, perché appunto si sforzano di ricordare qualcosa che non interessa più, qualcosa che non sembra dire molto al presente. Storie vecchie, cose superate. Non si tratta di tenero passatismo o di retromania, posture del presente che vanno molto di moda, ma di un disperato atto contro la direzione del tempo: credere che nel passato sia esistito qualcosa guardandolo da un futuro in cui questo qualcosa è già morto. Di più, credere ancora per un attimo che questo passato possa sopravvivere, tenendo stretto soltanto nel ricordo la sua apparizione fugace, contro la certezza del suo destino di scomparsa. Credere quindi contro qualsiasi futuro anteriore: le immagini di Spielberg e Wachowski sono in lotta con questo tempo verbale, lo sfidano, presentano un altro tipo di tempo, il senso del tempo che si genera proprio di fronte alle rovine.

Marc Augé ha scritto molto su questo: la rovina esprime una temporalità d’eccezione perché in essa è racchiuso il senso del tempo puro, “un tempo non databile, assente da questo nostro mondo di immagini, di simulacri e di ricostruzioni”. Il tempo puro non è il tempo presente, e non esiste nel presente; non esiste nel mondo delle immagini continuamente borbottate dagli schermi, nel mondo delle infinite rifrazioni, non esiste come dato che si afferma, non è statistica circoscrivibile, non compare nelle logiche dei discorsi del presente. Il tempo puro è piuttosto il tempo smentito dal presente totalizzante, è tutto ciò che il presente cerca di negare, cioè l’assenza, il vuoto, la promessa, l’annuncio di qualcosa che è più in là, difficile da afferrare; la rovina è un segno senza significato, incompiuto, incerto, istantaneo e quindi apparentemente qui vicino e invece sempre già perduto (“apparizione unica di una lontananza per quanto vicina essa possa sembrare”). Il presente è un assassino arrogante che ha ucciso il tempo: si vuole eterno e non ha bisogno di nessuno, si aggiorna da sé, si riattualizza, si sostituisce solo con se stesso ed è insostituibile. La rovina è la sua vittima, scompare e resiste solo come ricordo di qualcuno. Ecco, la rovina ha bisogno di qualcuno che la ricordi, che le creda per esistere, altrimenti non è niente, è piuttosto maceria, cioè prodotto dell’oblio (un oblio per troppa fretta del presente o per frettolosa stratificazione della storia); essa esiste solo nel momento in cui le si crede nonostante tutto ciò che la smentisce: il tempo puro che essa porta è frutto non di una certezza ma di un salto cieco verso ciò che non si può vedere e chiede fiducia.

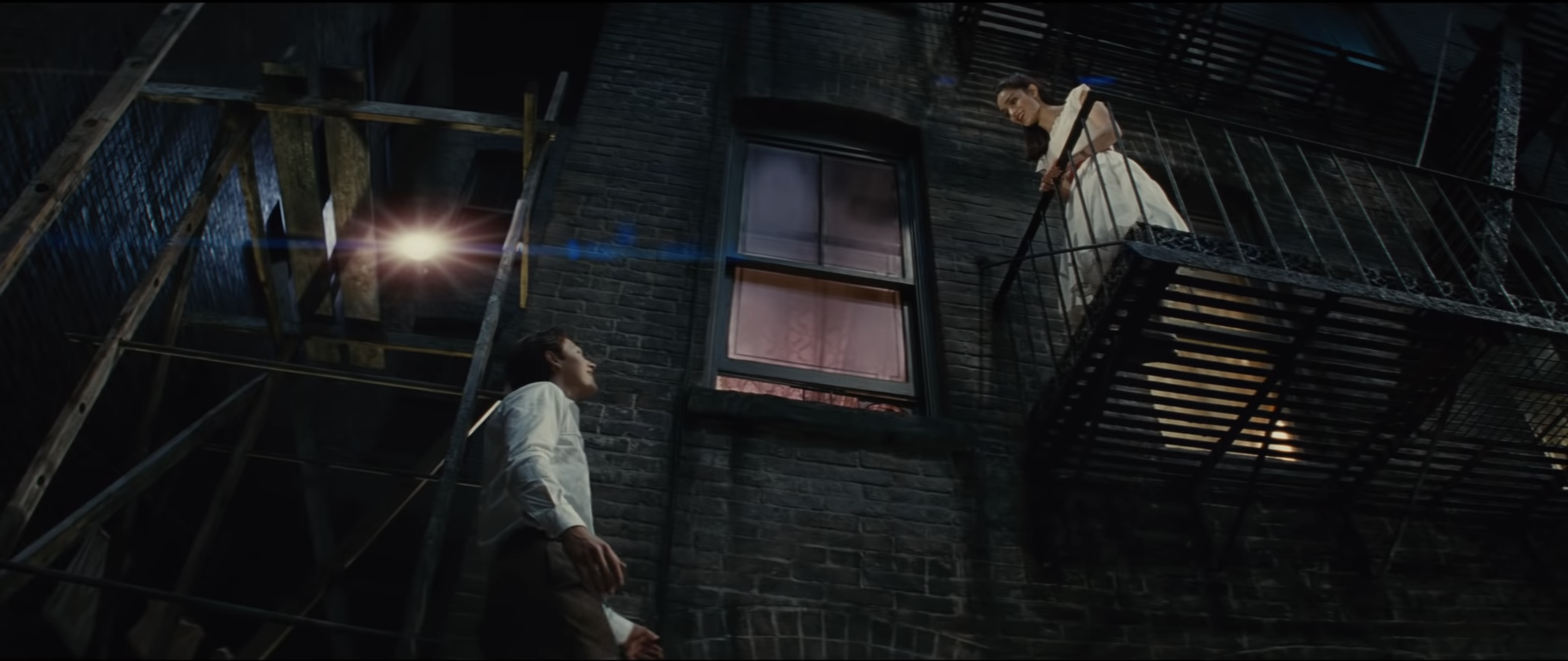

Questa richiesta di salto, che è credenza fuori tempo massimo, fuori dalla credibilità, fuori dalle evidenze, fuori dal presente, è la richiesta di cinema come West Side Story e Matrix Resurrections, cinema fatto di rovine che chiede a gran voce di credere all’incredibile malgrado tutto ciò che già si sa: credere ancora una volta malgrado il sapere incredulo, credere in nome del tempo puro in grado di contraddire il presente. In che modo questi due film sono portatori di tempo puro? La risposta è nel modo in cui questi due film trattano le proprie rovine. Perché Spielberg sceglie di ri-visitare proprio West Side Story e in che senso lo ri-visita? Non si tratta di una questione di biografismo – una faccenda tra padre e figlio (come sembra spiegare la dedica) – o di autorialismo. Certo tutto l’impianto di West Side Story interessa al regista: con le sue bande in continua lotta per l’appropriazione di una patria che sia in grado di terminare lo stress di una diaspora, il musical di Robbins e Wise, e prima ancora la versione per teatro (inizialmente il musical di Broadway era stato pensato come una East Side Story in cui a lottare erano ebrei e cristiani), si caratterizza come un racconto di elaborazione identitaria americana prezioso per Spielberg.

Il contratto sofferto tra un individuo (Tony) che cerca in tutti i modi di esimersi dalle responsabilità collettive e una collettività che è fatta dalle opposizioni bilanciate di individui (Jets e Shark) riguarda un regista che ritiene individuo e collettivo come facce della stessa medaglia, al punto da vedere la polarità delle individualità opposte come formalità puramente esteriore, contraddetta da un’appartenenza di fondo alle stesse dinamiche – come spiega la desaturazione dei colori che Spielberg opera sullo spettro, culminante nella scena dell’obitorio, assente nell’originale, dove la verità sull’identità di Jets e Sharks si rivela nello stesso identico colore livido di un corpo cadaverico. Dinamiche che sono ovviamente di equilibrio in lotta, non di pacificazione interna – come si vede nel continuo rifiuto di una sintesi di opposti androgina come Anybodys (se non sei una parte non sei appunto “nessuno”), che infatti può solo assistere agli eventi senza parteciparvi – o esterna – come si vede nel rifiuto dell’intervento della Polizia, interessata esclusivamente alla rimozione dell’identità meno assimilabile.

Questa non è però la questione davvero centrale per Spielberg, è solo la contraddizione che funge da motore; più importante per Spielberg è ciò che è innescato dalla contraddizione, la particolare congiuntura storica secondo cui West Side Story si pone come importantissimo punto di svolta per la questione della credenza nelle immagini: il musical diretto da Wise e Robbins chiude infatti l’epoca d’oro del musical – il pressoché totale azzeramento del valore metonimico proprio del genere è espressione di un tragico ormai incontenibile – e annuncia un nuovo inizio, che sarà poi quello delle “nuove onde”. In questa chiusura si costituisce un certo tipo di abbandono delle credenze, la confessione dell’impossibilità di credere ancora a un mondo che era quello della Hollywood classica; questo passaggio sembra particolarmente evidente nella versione di Spielberg, in cui la morte di Tony non sigilla più come nell’originale la struttura circolare della tragedia tutta famigliare dichiarando l’inevitabile ingresso della realtà (dei conflitti intrapsichici) nel realismo romantico chiuso. Si sostanzia invece come sacrificio di una vittima necessaria all’incedere del nuovo – e come ha notato Marzia Gandolfi Tony muore come Belmondo in Fino all’ultimo respiro di fronte all’insegna di un locale chiamato Mac-Mahon, come il fondamentale cinema di Parigi – che cade per una colpa inequivocabile. Nell’originale le ultime parole di Tony sono “Non ho creduto abbastanza” e il riferimento è all’amore verso Maria: la colpa per cui Tony muore è non credere abbastanza nell’amore, nel fatto che, nonostante tutte le peripezie legate al conflitto con Bernardo, lui e Maria potessero amarsi davvero.

Nel West Side Story di Spielberg questa sfumatura di senso è modificata, perché Tony ha creduto piuttosto di potersi esimere dal collettivo, di esserne già fuori, e quindi di amare Maria al di fuori del contratto con il collettivo (“Non ci riguarda la loro lotta” continua a dire il suo personaggio). Ma non è questo il modo in cui Maria può essere amata per Spielberg: Tony deve amare Maria nonostante sia a essa opposta, deve credere al loro amore nonostante tutto, nonostante l’opposizione, nonostante il conflitto costitutivo. Tony non crede nella possibilità della contraddizione, mentre per Spielberg è proprio questo l’amore, credere di amare senza poterlo fare, crederlo nonostante le contraddizioni. La differenza tra le due versioni è che mentre il protagonista del film del ’61 ha creduto di non poter sopportare il peso del conflitto e di tradurlo in amore, il protagonista di Spielberg muore per una colpa decisamente più grande, muore perché crede di essere fuori dall’opposizione.

In questa differenza tra la paura di credere e aver dato per scontato che credere non fosse necessario si sostanzia tutta la differenza tra le immagini del passato e lo sguardo del presente; una differenza che prende il nome di disillusione, di cinismo. Il cinismo, dice Spielberg, è pensare di essere fuori dal paradosso, è pensare che credere sia ormai faccenda desueta: questo cinismo fatale, che il regista esemplifica in un personaggio, nasce proprio con la rottura storica che il musical originale porta rispetto al genere. Spielberg usa la tenitura della forma classica, della forma trasparente e ingenua, cioè la forma verso cui è più facile provare disillusione, per verificare il cinismo dell’occhio spettatoriale odierno, che ha visto tutto, sa tutto e non crede più a nulla. Ma sceglie l’opera in cui questa stessa forma si inizia a crepare, fa il remake verso cui la disillusione è pressoché massima e infatti si è rivelata, perché cerca di verificare l’impasse di credenza in cui versa lo spettatore odierno: ri-visitare West Side Story è l’invito a credere a una storia verso cui ormai è molto difficile credere, una storia ben poco credibile, è l’invito a credere nonostante tutto, a credere in una rovina e nel suo tempo puro, è l’invito a compiere un salto di fede nel tempo del cinema.

Spielberg è conscio della natura utopica della sua proposta, conosce bene lo scarto invalicabile tra credere in immaginari ormai passati e incredulità postmoderna, ormai dissolta non più come presa di posizione ma come abitudine inconsapevole. È anche consapevole che questo luogo utopico rievocato dalle sue immagini sia già perso in partenza: il luogo utopico è già da sempre luogo perduto. Ecco perché Somewhere, la canzone dell’utopia degli amanti, la canzone della speranza, è cantata da Rita Moreno (invece che dai protagonisti) non come canzone di speranza ma come canzone di rimpianto per un’utopia mancata per sempre. Le immagini, le canzoni, i corpi (Rita Moreno era Anita nel film originale) del film originale si rivelano a posteriori – per mezzo della riduzione in rovina degli stessi luoghi costretti a invecchiare anche se congelati nel tempo – come espressioni di un futuro anteriore da sempre in attesa di essere svelato, segni che già annunciavano l’abbandono mortale della credenza che teneva in vita i mondi, segni che solo grazie a uno sguardo in grado di ricordare assumono un senso altrimenti perso in partenza. Questo scarto tra realtà utopica della credenza e cinismo sussiste anche in Matrix Resurrections, anzi è proprio questo scarto lo spunto del nuovo capitolo diretto da Lana Wachowski.

Resurrections è il racconto dell’oblio di Neo e Trinity – intrappolati nelle rifrazioni abitudinarie, nei circuiti del sollievo, che Matrix ha programmato per tenerli a bada – e del loro risveglio attraverso il ricordo; contestualmente (il discorso è sfacciatamente meta testuale) è l’invito per lo sguardo presente a ricordare il gesto spontaneo compiuto di fronte alle immagini di un tempo – il gesto di credenza senza guadagno offerto nei confronti di una storia di rivelazione – nonostante l’oblio dei pervasivi codici del cinismo, nonostante l’incredulità ormai adamantina nei confronti delle grandi narrazioni, nonostante la ragione ottenebrante del già-visto. Per lo sguardo che ri-visita a posteriori i moduli di Matrix (il film inizia proprio come calco dell’originale, solo sfalsato da un punto di vista mobile che porta dentro l’azione con un surplus di consapevolezza che è anche spettatoriale) il gesto di credenza è molto difficile: ci si muove tra immagini che sono state ormai deglutite da citazionismo e incorporazioni schizofreniche, assimilate in un linguaggio comune, in un immaginario condiviso; le immagini di Matrix sono state utilizzate talmente tante volte che è difficile non considerarle come macerie di un sito museale ormai ammutolito di ogni senso, superato da una volontà turistica di appropriazione inestinguibile, da una cronaca del presente totalizzante, da una logica del restauro a scomparsa sempre più aggiornato.

Eppure, Wachowski chiede proprio di credere ancora una volta. Contro il senso di ripetizione dell’identico incentivato dalle logiche delle narrazioni contemporanee (e l’interpolazione delle immagini della trilogia tra quelle nuove cosa sono se non una messa in guardia dei dejà vu che il film opera per contratto); contro lo schema della produzione di un conflitto fasullo (la parte centrale del film, con i suoi combattimenti così volontariamente mal raccontati, confusionari) facilmente superabile al fine del raggiungimento di una soddisfazione appagante (la tensione provata per i personaggi è risolta dall’appagamento per il risveglio di Neo e Trinity) da rimettere in dubbio alla fine dello spettacolo; contro la sua stessa storia, perché non si tratta neanche di credere che l’amore tra Neo e Trinity possa salvare il mondo di nuovo – quello era un punto della trilogia originale e non è, come spiega l’Analista, che una dinamica fasulla riportata in vita per produrre desiderio. Credere quindi a cosa? Al ricordo che una storia del genere sia stata possibile e non lo sarà più (“non possiamo tornare indietro” dice Trinity e Neo risponde “non lo faremo”); al ricordo che sia stato possibile compiere un salto incondizionato e gratuito verso qualcosa di assolutamente invisibile che oggi non ha più legittimità d’essere.

Matrix Resurrections è un invito fuori tempo massimo, per questo in fondo commosso e ingenuo, a ricordare l’amore possibile ma non realizzato, quello della fede senza ritorno, che ora a posteriori appare come rovina di corpi fuori luogo e fuori tempo che possono solo sfiorarsi; rovina di immagini verso cui si è per un attimo creduto davvero, come in uno scarto dalle regole, in un risveglio istantaneo; risveglio che è stato, come ogni amore possibile e non realizzato, luogo utopico e che come ogni luogo utopico è stato da sempre perduto. Il ricordo è la forma di conoscenza innescata dalle rovine, ed è la forma di conoscenza di questa perdita del luogo utopico, consapevolezza sempre in ritardo. È tempo puro che esula sia dal tempo presente della spettacolarizzazione sia dal tempo della storia: a differenza di questi casi in cui si consuma la fine della storia le rovine permettono di risvegliare una coscienza storica che è coscienza dell’attimo trapassato, coscienza dell’annullamento costitutivo delle cose, dello scomparire che non scompare del tutto se c’è qualcuno a ricordare.

In questo senso gli abbaglianti globi di luce che punteggiano le immagini di West Side Story e il finale di Matrix Resurrections sono come punti di sutura apportati sul tessuto degli immaginari da una memoria che ricompone disperatamente e senza sosta gli strappi causati dal peso del tempo passato; sono segno di uno sguardo retrospettivo che cerca di abitare le immagini un tempo vive come materiale organico pulsante e ora, proprio perché vivo organismo, in decomposizione, materia decomposta, cadavere anonimo da riconoscere. In questi globi di luce non elaborata, che fendono la carne dello spettacolo rivelandone la consistenza pellicolare, fragilissima, sottile quanto un lenzuolo in grado solo di produrre ombre illusoriamente più grandi dei corpi che nasconde, sottile quanto la buccia di una mela che esplode a rallentatore e non trattiene per più di un secondo il tempo, è possibile riconoscere la pulsione da cui derivano le immagini che si perdono sullo schermo, la pulsione puramente luminosa del cinema e del tempo che caratterizza le sue immagini. È una pulsione che invita al raccoglimento e all’abbandono delle certezze e che per quanto tenti di trattenere i ricordi è costretta a fare i conti con il loro sbiadire. Contro la certezza dello scolorire questi due film si raccolgono, si abbandonano e infine si sollevano da terra – con due movimenti ascensionali a liberarsi finiscono entrambi i film – per voltarsi verso il bagliore silenzioso. Dentro di esso riconoscono soltanto la vibrazione, la lieve persistenza delle rovine, niente di più. Il valore di queste rovine risiede nell’apertura e nella chiusura di un tempo che altrove, circondati come si è dal futuro anteriore che tutto fagocita, non si può trovare.