Poco tempo fa, parlando di critica cinematografica con una donna – sul film di una regista – mi è stato detto: “Quando tu mi dici che mentre hai guardato quel film hai pianto, io so che hai pianto perché sei donna. Perché abbiamo un modo di vedere le cose che è diverso da un uomo. E io voglio che un film, a volte, mi sia raccontato o analizzato da una donna proprio per questo.”

Questa frase mi torna ciclicamente in mente perché ne riconosco la verità. E contemporaneamente, un limite nel non trasformare spesso quelle parole in fatti tutte le volte che mi scontro con gli ostacoli di un ambiente cinematografico principalmente maschile.

Le inimitabili restano tali ma spesso è necessario avere qualcuno cui fare affidamento, da cui trarre convinzione. Maya Deren, per molte (e molti) di noi, rappresenta quella figura. A più di cent’anni dalla sua nascita, a sessanta – poche settimane fa – dalla sua morte, la sua opera, tra film, scritti (di lei e su di lei) e gesta, continua a sorprendere per il carattere rivoluzionario, eclettico e inverosimilmente umano.

Archivio Aperto, il festival di Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia dedicato alla riscoperta del patrimonio cinematografico sperimentale, amatoriale e privato, in questa sua XIV edizione ha dedicato al cinema di Eleonora Derenkowska, in arte Maya Deren, la retrospettiva Amateur is a Lover: lei, la “madrina” del cinema d’avanguardia americano, come la definisce la critica e la storia del cinema mondiale, anche se come fece notare Paolo Simoni (direttore artistico del festival) durante la stesura del comunicato stampa, “possiamo chiamare madrina lei, che madre non lo è mai stata?”.

Ho seguito dall’interno la nascita e lo sviluppo di questa rassegna, disponibile gratuitamente ad accesso globale nella sala virtuale di MyMovies fino al 7 novembre. Amateur is a Lover si compone di una filmografia completa dei suoi film compiuti, da Meshes of the Afternoon (1943) fino al documentario montato postumo Divine Horsemen – The Living God of Haiti (1947-54, 1977), Ad essa, si aggiunge il meno noto The Private Life of a Cat, l’incompiuto The Witch’s Cradle e due documentari extra, vere gemme introduttive per chi Deren ancora non la conosce e rivelatrici persino per chi l’ha già studiata: Invocation: Maya Deren di Jo Ann Kaplan del 1987 e In the mirror of Maya Deren di Martina Kudláček, del 2001.

Con Amateur is a Lover il festival riafferma la sua presenza dal vivo e il ritorno alle proiezioni in pellicola. Esclusi infatti The Witch’s Cradle e The Private Life of a Cat, poiché non disponibili in formato ridotto, tutte le opere di Deren sono state mostrate in 16mm il secondo week-end di settembre alle Serre dei Giardini Margherita di Bologna. Rivolgendosi alle case di distribuzione francesi Light Cone per il noleggio delle copie in 16mm e Re:Voir Video per lo streaming online, la scelta ha significato un impiego di risorse – umane ed economiche – doppio rispetto a quella che sarebbe stata proiettare Deren in digitale.

Decidere di mostrare i lavori di un’artista in pellicola non è un vezzo, va ben oltre il fascino analogico della grana imperfetta, del contrasto tra il bianco e il nero, del rumore del proiettore, dell’attesa del caricamento della bobina (tuttavia di un fascino incomparabile). Se c’è un elemento che trapela dalla politica curatoriale di Archivio Aperto, è che nel momento in cui si sceglie di curare una rassegna di patrimonio ciò che non si può ignorare è il supporto scelto dall’artista: comprenderlo è una delle strade attraverso la quale rendere filologicamente giustizia non solo alla sua grandezza ma anche al suo pensiero, al suo modo di concepire il cinema, soprattutto quando si tratta di cinema sperimentale e amatoriale. Restare fedeli alla matericità con la quale la visione del filmmaker si è andata a realizzare non è facile ed immediato. Nel caso di Deren, il cui rapporto con l’attrezzo cinematografico e il supporto era talmente vivo e viscerale, non si poteva fare altrimenti: «C’è una cosa di cui Maya Deren parlava e non ho mai dimenticato, – raccontò Shirley Clarke – i suoi sentimenti verso la cinepresa, una Bolex. Maya e la cinepresa erano una cosa sola. Per lei la cinepresa era viva, del tutto umana, non un mucchio di parti meccaniche, ma un essere capace di comportarsi con agilità e bravura, se era di buon umore; altrimenti, se di cattivo umore, capace di dare noie o smettere di funzionare» [1].

Amateur is a Lover è anche il titolo dell’opera breve prodotta da Home Movies: una selezione d’archivio di immagini di cineamatori e cineamatrici (ndr, la parola cineamatrici secondo Google Docs è errata: il correttore automatico ve lo segnalerà in rosso suggerendo ‘cineamatori’) che accompagnano il testo scritto da Deren nel 1959, Amateur Versus Professional, in un reading di Francesca Bono, cantante e musicista degli Ofeliadorme. Amateur Versus Professional è il breve manifesto – politico e poetico – sulla libertà del fare cinema amatoriale, al di là di ogni condizionamento economico o tecnico, a cui si ispira il titolo della rassegna.

Ad essere precisi, l’idea di ‘cineamatore’ a cui fa riferimento Deren non è la stessa del classico ‘cineamatore’ dei film di famiglia, come sottolineato nel suo testo («The very classification “amateur” has an apologetic ring. But that very word – from the Latin “amateur» – “lover” means one who does something for the love of the thing»). L’amatore cinematografico delle feste di paese, dei filmini delle vacanze, dei compleanni, dei matrimoni corrisponde nel luogo comune alla definizione di colui che svolge quell’attività per puro diletto, spesso con fare dilettantistico. Eppure, le parole di Deren poste sotto a quella selezione di immagini (provenienti da 8 collezioni diverse dell’archivio bolognese) geograficamente, cronologicamente e socialmente distanti, annullano ogni lontananza tra i due concetti per recuperarne un altro ancora. La definizione di amatore data della cineasta, la stessa sostenuta dalla Amateur League negli anni Quaranta, dove “amatoriale” rispecchia il suo significato originale di Amante delle arti, [2] riemerge in quelle riprese del quotidiano: il cine-amatore torna ad essere Amante, ma non dell’arte, bensì della vita e dell’esistenza stessa. E forse è proprio questo ciò a cui Deren mirava. Perché, come disse Anita Trivelli, “il cinema dereniano è un cinema che celebra il corpo perché celebra il mondo”. [3] E continuare ad omaggiarlo oggi è una forma di difesa al vuoto e alla smaterializzazione verso la quale sembra tendere il presente, artistico compreso.

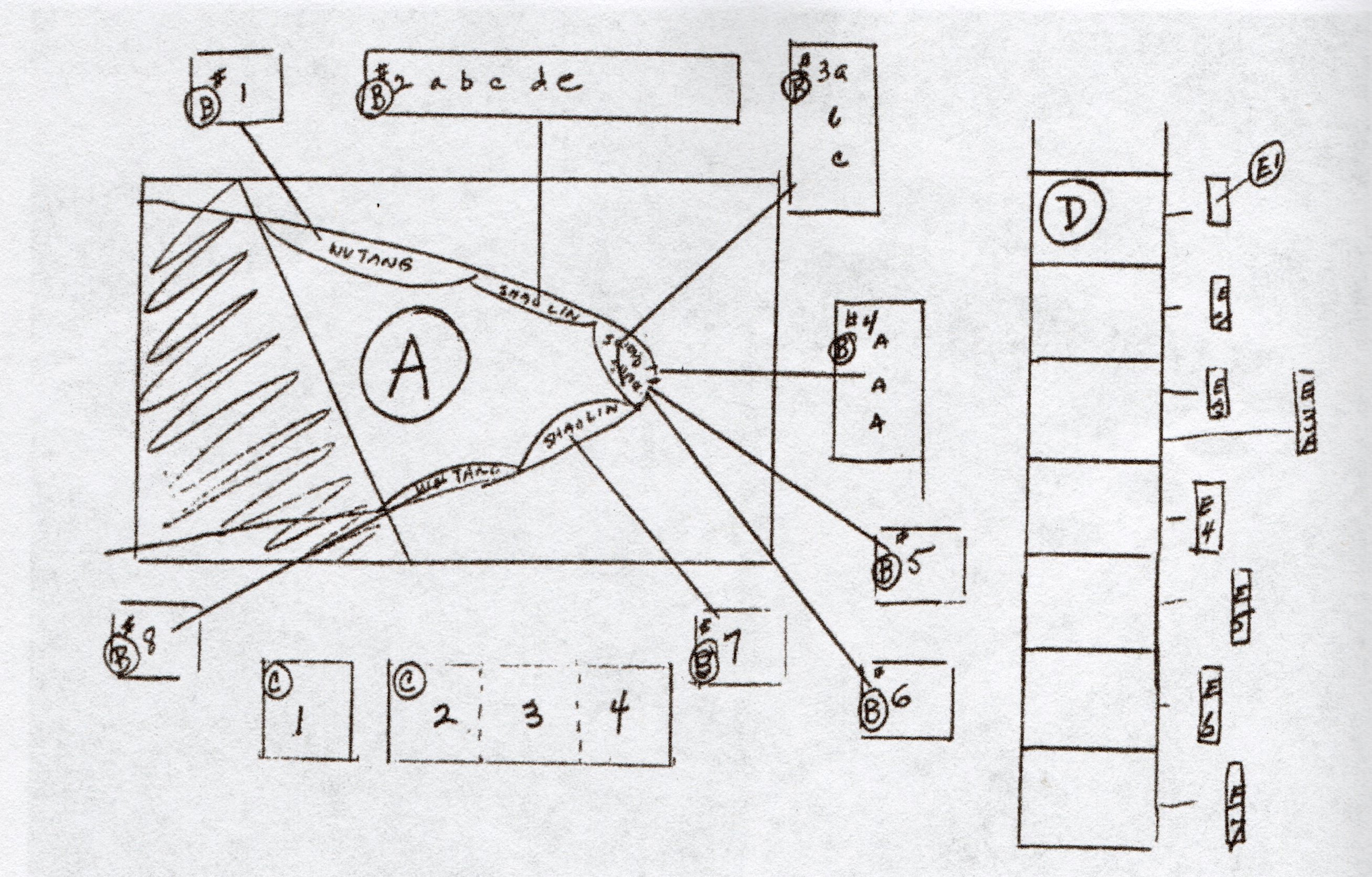

Come ricorda ancora Trivelli – in questi mesi, il suo libro Sulle tracce di Maya Deren (2003, Lindau, Torino) è diventato per molti noi di Archivio Aperto quello “sul comodino”, unica monografia italiana presente sulla cineasta – Deren era una “talmudica”, non lasciava niente al caso, e anche in questo frangente la sua pratica si distingue notevolmente da quella del cineamatore. La sua ricerca è pensata, controllata, meditata, basti vedere le schede di lavorazione del film Meditation on Violence. Il suo fare era totalmente diverso da quello di Jonas Mekas, anch’esso vate dell’home movies, e lui era il primo a sottolinearne (talvolta a criticarne) la differenza: «Maya era assolutamente contro al cinema d’improvvisazione, spontaneo, diaristico. Un film, ogni suo dettaglio, doveva essere pianificato con la massima serietà». [4]

All’interno della rassegna, compare anche Sound in Transfigured Time, la sonorizzazione live – ormai appuntamento fisso dei progetti di valorizzazione di Home Movies – curata da Francesca Bono e Vittoria Burattini, batterista dei Massimo Volume, su tre film di Deren lasciati volutamente muti: At Land (1945), A Study in Choreography for Camera (1945) e Ritual in Transfigured Time (1946). Tre film concepiti, realizzati, diffusi per volere di Deren senza audio: un’operazione totalmente scostante, quasi contraria a quanto dichiarato fino ad ora sul rispetto filologico del volere e dell’eredità dell’artista.

Proprio come ci chiese Pip Chodorov (fondatore di Re:Voir) in uno scambio di mail: “You want to add music to the films that Maya Deren intentionally left silent? I’m not sure I understand your reasons for this, but if you can send me links to the music or musicians I can forward it to Tavia Ito for her approval” (figlia di Teji Ito, terzo marito di Deren, musicista e compositore della colonna sonora di Meshes e The Very Eye of Night). Ma l’eredità di Maya Deren è la stessa che ci porta ancora oggi, dopo più di mezzo secolo, a ripercorrerne e ricercarne i molteplici e militanti cammini trovando sempre una forma d’ispirazione nuova. Come continuerà Chodorov: “Tavia likes it when Maya’s work inspires people to create new things. She absolutely agrees. But she would like it if you would announce that they were intentionally created as silent films”.

Da questa energia generatrice, femminile, di “donne che creano” nasce Sound in Transfigured Time, «perché anche se l’opera di Deren si rompesse come uno specchio in mille pezzi non finiremo mai di specchiarci nei suoi frammenti» [5]. Ed è da questi frammenti che continueremo a parlare di lei, riconoscendoci e imparando dalle sue tracce, nella sua consapevolezza di donna, poeta, artista e agitatrice.

Maya Deren comprese fin da subito un concetto fondamentale, facendo da precorritrice per la successiva generazione di artisti underground: solo un cineasta sa cosa è meglio per se stesso e per i suoi film; fu inoltre la prima a pensare che il cinema sperimentale avesse bisogno delle proprie reti, dei propri teorici e canali di diffusione. È riuscita a risvegliare l’attenzione nazionale sulla possibilità di fare film indipendenti. Nel 1945, nella presentazione di una domanda per una borsa di studio alla Guggenheim Foundation (sarà anche la prima donna a vincerla), scriverà: «L’insistenza con cui ho cercato aiuto da qualsiasi fonte potesse venirmi, deriva anche dalla consapevolezza che io costituisco una sorta di esempio: servirebbe come motivo di speranza e di incoraggiamento a tutti quei silenziosi e latenti talenti cinematografici dai quali dipende lo sviluppo del cinema».

Sul cinema di Maya Deren non avrei altro da aggiungere che non sia già stato detto da altri. C’è una cosa che lei afferma in una registrazione audio nel documentario In the Mirror of Maya Deren:

«What I do in my films is very, oh, I think very distinctively, I think they are the films of a woman, and I think that their characteristic time quality is the time quality of a woman. I think that the strength of men is their great sense of immediacy. They are a now-creature and a woman has strength to wait. Because she has to wait. She has to wait nine month for the concept of a child. Time is built into her body in the sense of becomingness. And she sees everything in terms of it being in a stage of becoming».

È il tempo di una donna. La sua angolazione, la sua trasparenza poetica, “quel modo di vedere” citato all’inizio. E lei l’ha sempre saputo, senza nasconderlo mai.

—

[1] Anita Trivelli, Sulle tracce di Maya Deren. Il cinema come progetto e avventura, 2003, Lindau, Torino.

[2] Ibidem, p. 256.

[3] Anita Trivelli, Maya e le altre – L’eredità di Maya Deren nel cinema sperimentale e nella videoarte delle donne, incontro online, 22/10/2021, https://www.archivioaperto.it/evento/maya-e-le-altre/)

[4] Anita Trivelli, Sulle tracce di Maya Deren. Il cinema come progetto e avventura, pag 11.

[5] Scheda dell’opera, https://www.archivioaperto.it/evento/sound-in-transigured-time/.