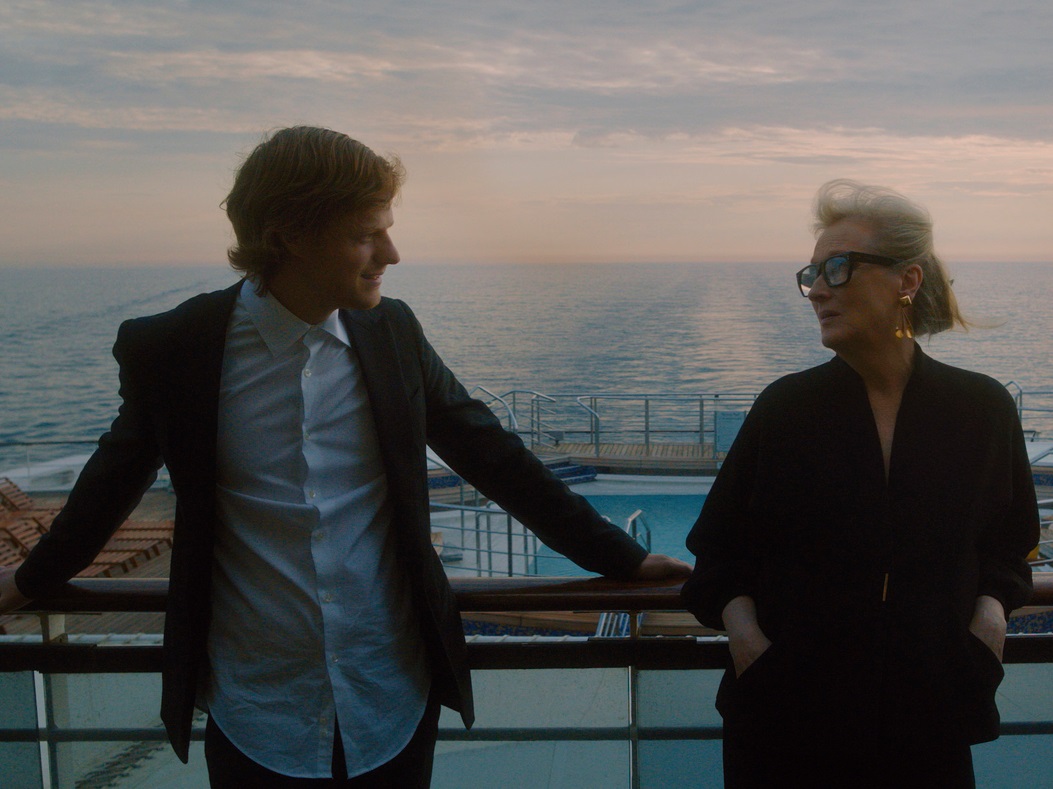

L’ultimo film di Steven Soderbergh, Let Them All Talk, vede Maryl Streep interpretare una raffinata romanziera di successo in viaggio dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna su una nave molto simile a quelle da crociera. Lo sguardo del cineasta americano la scorta in una traversata aperta all’imprevisto, in compagnia dell’amato nipote, di un’ambiziosa ma inesperta agente letteraria, e di due vecchie amiche cariche di sfortune e recriminazioni, con cui intesse un bilancio sul tempo e sulle relazioni oltre che disincantate riflessioni intorno alla scrittura. Se il film, distribuito in streaming su HBO Max, diventa un prisma affascinante attraverso cui leggere la contemporaneità, è ancora una volta merito del suo autore, assiduo sperimentatore capace di conciliare intrattenimento e teoria. Una conversazione tra i redattori Leonardo Strano e Marco Longo prova a tratteggiarne un profilo non convenzionale, aggiornato agli ultimi, interessantissimi film.

L.S.: Da dove iniziare quando parliamo di Steven Soderbergh, o di Peter Andrews, o di Mary Ann Bernard?

M.L.: Se partiamo da qui, allora risponderò che il cinema di Soderbergh è l’espressione di una straordinaria e personalissima antropotecnica, che passa di film in film e di azione creativa in azione creativa, rendendo Soderbergh un intellettuale progettista, un prod-autore come mi piace dire spesso, che riassume in sé molti ruoli (molti nomi) e lascia intendere, come pochi contemporanei, che le prassi di appropriazione del film, a partire dalla ricerca sulla tecnologia, non sono semplicemente azioni accentratrici, di placement personalistico all’interno del mercato, ma gesti umanistici e sinceramente sovversivi. In altre occasioni ho usato l’etichetta “progettista” anche per Alfonso Cuarón, ma gli approcci sono completamente diversi: uno come Cuarón forgia dimensioni mimetiche ad alto tasso emozionale, espanso afflato immaginifico, dove anche il contesto storico, quando rilevante, è un pretesto narrativo, e la macchina-cinema è data e per certi versi indiscutibile; Soderbergh è invece una figura con i piedi ben piantati nella autoriflessività dei media (digitali e analogici, dalla videocamera dell’esordio ai romanzi e racconti di Let Them All Talk), e nelle rivelazioni che la loro dichiarata versatilità può mettere in moto intorno a ciò che di latente o inceppato questo tempo, il nostro tempo, potrebbe esprimere, ma generalmente camuffa, dissimula, elude. Insomma, le identità segrete di Soderbergh riflettono l’ambizione a sondare i segreti, le bugie, le ambivalenze (i doppi fondi, potremmo dire) che popolano massicciamente i suoi film, quasi sempre mettendoli a confronto con la domanda: come si sta trasformando il mondo?

L.S.: Quindi tratteggiare il suo profilo significa non tanto disegnarlo, ma dedurlo in controluce dalla fonte luminosa in cui si situa e che lo precede: per dire del Soderbergh autore o prod-autore e della dispersione di ruoli in cui è sempre (dis)organizzato il suo punto di vista dobbiamo interrogarci sul mondo, o meglio, sulla pressione centrifuga del mondo su di lui. In effetti il luogo critico diffuso nei suoi confronti è quello della “sensibilità”: «Soderbergh è un autore sensibile, attento, un autore che sente i problemi del contemporaneo». Ecco credo che questa sensibilità sia proprio la disponibilità a lasciarsi frantumare dalla pressione centrifuga del mondo (che quindi è il testo su cui lavorare, il mondo è già cinema e non pre-testo prima del cinema). Il suo è uno sguardo aperto e informato, nel senso che si lascia informare, mettere in forma dal mondo, pur non contraendosi in una dimensione di registrazione passiva o di mera contemplazione: questa disponibilità a lasciarsi formare dagli eventi del mondo trova il suo momento attivo, positivo, in una ricomprensione, in un’interpretazione che rivolge il mondo dall’interno, come un guanto. É un circolo che parte dalla consapevolezza di stare in piedi in un mondo complesso e prosegue in un’azione, interpretativa di questo mondo, che è decisione. Da questo deriva forse anche il carattere di impegno del cinema di Soderbergh: il risultato della consapevolezza di essere gettato nella complessità è la consapevolezza di una continua modificazione dei valori fissi, anzi dell’assenza di un cielo di valori fissi; a questo segue l’interpretazione, che è scelta di direzione, e quindi decisione, e quindi impegno. Non è un caso che Soderbergh faccia film in modo godardiano, dunque non film politici ma film fatti in modo politico. L’impegno di una messa in forma è il modo politico di rispondere alla complessità del mondo che sempre si trasforma. Da qui l’angoscia per la forma da cui guardare il mondo, per la posizione da cui interpretare, o in altre parole come inizia Let Them All Talk quando lo schermo è ancora nero: «There must be a better way to describe things, to arrange words in a new way, to use words to take you to a place beyond words». Interpretare il mondo per superarlo, per ricomprenderlo, e da lì il problema della messa in forma. Sostituendo “words” con “images”…

M.L.: Penso che Danny Ocean sia – è una battuta, ma fino a un certo punto – il nume tutelare di questo bisogno di interpretare e surfare la complessità, costantemente disponibili al dubbio se sia giusto, se ne valga la pena, e soprattutto con chi abbia senso farlo (cioè, in fondo, con chi abbia senso vivere). La disponibilità a farsi frantumare dalla pressione del mondo, come dici tu, anziché dogmaticamente opporvisi. Beffare la cornice riformulandola, invece che forare la tela. Con la Ocean’s saga siamo ovviamente all’estremo disimpegnato del patto con lo spettatore, ma anche in progetti più rigorosi, personali, o sperimentali, il genere di riferimento per Soderbergh resta il caper movie: nelle sue storie c’è sempre un colpo grosso, desiderato, maturato o dissimulato, e quando non si realizza letteralmente, comunque esiste in quanto sottotesto o metafora. Gli elementi dell’azzardo, del possibile smascheramento, i fantasmi dell’oblio, del disciplinamento o della punizione, sono di conseguenza impliciti e pervasivi: pensiamo alla relazione che si instaura tra i personaggi di James Spader e Andie MacDowell in Sesso, bugie e videotape e ci rendiamo conto di quanto pesi il fattore rischio sullo sfondo di una realtà profondamente entropica. È la stessa entropia dei recenti High Flying Bird o The Laundromat, dove la sfera relazionale sconfina in quella legale già sondata nei suoi “compromissori” classici da Oscar, Erin Brockovich o Traffic. Giocare consapevolmente con il rischio è fondamentalmente una delle scommesse più ricorrenti in Soderbergh, e il regista intuisce come indagarla quasi sempre dall’interno dei film: anzitutto gravitando intorno a parabole narrative in cui i personaggi non lavorano soltanto alla trasformazione del proprio mondo, ma più o meno direttamente al tentativo di trasformazione del sistema stesso. Chi si aggrappa alla difesa dell’identità, al proprio tornaconto, ai cardini della tradizione o ai retaggi del passato, come molti personaggi di Let Them All Talk e in particolare quello dolente e irresistibile interpretato da Candice Bergen, finisce per essere ridicolo, quando non per restare bruciato. L’altro aspetto, come forse accennavi, riguarda la messa in forma: evidentemente la regia character-driven, drammaturgica per antonomasia e anche per questo ormai molto legata all’engagement dello spettatore (e delle sue presunte rivendicazioni valoriali), non risolve più la liquidità del mondo in cui la vita si muove. Per questo si moltiplicano i punti di vista (pensiamo alla regia davvero originale di The Knick, una serie che meriterebbe una conversazione a sé), e se ne esplorano i possibili e sempre più agili supporti: i film diventano sistemi di scatole cinesi (più o meno celate, e sì, spesso anche angosciose), e i travestimenti finzionali strategie della messa a nudo del volto del mondo, così come la mise-en-abyme dell’immaginazione una chiave per distillare il desiderio di trasformazione della realtà.

L.S: La dimensione del rischio (pensiamo anche ai negativi proletari della trilogia Ocean’s, Magic Mike e Logan Lucky), annuncia un’idea di distanza tra individuo e mondo. Che questa distanza sia occupata da una tensione centrifuga – racconti di individui che si affacciano sul mondo – o centripeta – il mondo che mette all’angolo l’individuo –, è sempre occupata dal cinema, dall’immagine. L’immagine di Soderbergh si rivela fessura tra individuo e mondo e prende la forma di una scommessa, cioè la misura del contatto tra individuo e mondo. Contatto felice o infelice, in armoniosa sincronia, sullo stesso piano, intonato nel tempo, oppure contatto disastrato, in dislivello, in un’inconciliabilità irreparabile che lascia il soggetto spaccato. Il mondo nel cinema di Soderbergh mi sembra sia il tempo in cui vive il personaggio, la crisi di questo contatto è una crisi nel tempo. Non è un caso che uno dei film che più hanno influenzato Soderbergh sia Point Blank di John Boorman, in cui il rapporto individuo-mondo è messo in crisi da una labirintite temporale che sforma l’identità del protagonista e ne ridisegna il profilo, i desideri, le possibilità esistenziali. Come si vede bene in The Underneath e The Limey, le tensioni centrifughe e centripete del rapporto tra individuo e mondo sono allora tratti della crisi che si svolge come crisi dell’identità rispetto al tempo –, e siccome il tempo è il significante ma anche il significato, le operazioni di sintassi cinematografica, studio della grammatica e delle sue regole interne, coincidono con le operazioni di semantica, cioè scienza dei significati; in altre parole il medium pensa ai suoi significati attraverso il pensiero sulle sue regole e per questo spinge l’espressività di se stesso in avanti, coerentemente – e da qui l’altro luogo critico del «Soderbergh come esploratore delle possibilità espressive del medium». L’idea per cui il mondo sia tempo può non essere sempre presente, ma credo sia uno degli “a priori” nella carriera del regista, un metronomo che tiene il ritmo del pensiero anche quando questo inclina verso altre direzioni e altre forme di contesa individuo-mondo (penso al capitale): si ritrova forse nel calco formale di un tempo che è prigione per i personaggi in The Good German, nella composizione frattale attraverso cui le immagini destrutturano/riconfigurano il volto di Che Guevara nel dittico interpretato da Del Toro, nei momenti scomposti dell’intervista intorno al profilo del personaggio interpretato da Sasha Gray in The Girlfriend Experience, nella lotta tra l’irreversibilità del passare del tempo e i sogni di possesso in Behind the Candelabra, e così via. In questo Let Them All Talk c’è il rischio, c’è la contesa e c’è persino la stangata, anche se nascosta, e c’è questa ricerca di pace con il mondo: questa necessità di fare i conti e essere felici, in un galleggiare senza luogo (perché la nave da crociera è non-luogo perfetto dei nostri tempi, vedi Foster Wallace e le cose divertenti da non rifare mai più), e quindi solo tempo, tempo del confronto per tutti i personaggi con il proprio passato e con il presente e il futuro, tra il ricordo di essere spezzati in tante dimensioni difficili da ricongiungere e la possibilità, lo spiraglio di una ricomposizione, di un montaggio, di un’intuizione in cui abitare. Ecco forse di fronte alla crisi della distanza con il mondo, informata in un tempo che è labirinto o acquario e in una tensione che spinge all’agire, l’individuo può in un’intuizione colmare tutto lo spazio che lo separa dal mondo e per un attimo, un attimo solo, sorridere. Questo aspetto è centrale in Let Them All Talk, e lo rende un film chiave, credo, perché è un film su un’intuizione, che ri-forma lo sguardo e non buca la tela ma agisce nei suoi confini, un’intuizione che salva.