Sandra Gibson e Luis Recoder lavorano ormai da più di un decennio su percorsi che attraversano la storia tecnologica del film e dell’immagine proiettata, incrociano le pratiche del cinema sperimentale, in particolare nelle sue declinazioni “espanse” e performative, e puntano strabicamente alle estremità, verso un “prima” e un “dopo” il cinema in quanto tale, un tempo in cui la presunta stabilità del suo apparato è aperta alle contraddizioni e agli anacronismi. La cabina di proiezione, luogo esecutivo, subordinato e ormai automatizzato nell’industria cinematografica contemporanea, con le loro performance assume il carattere magico e trasformativo delle antiche dimostrazioni di ottica naturale, mentre le loro installazioni in gallerie e musei inondano l’apparato cinematografico di una luce analitica: proposizioni teoriche condensate in oggetti, esecuzioni disfunzionali di una macchina astratta dal suo contesto, come Light Spill, in cui un proiettore scarica incessantemente bobine di pellicola sul pavimento, in una pila colossale (su Filmidee se ne è già parlato qui). Il lavoro di Gibson e Recoder procede tra decostruzione e fantasmagoria, piacere visivo e riflessività, tra la fisicità artigianale di una camera oscura e la sovraesposizione concettuale del white cube. Privilegiando una dialettica tra materialità e immaterialità, la loro pratica resta sempre intimamente coinvolta negli ingranaggi del proiettore e nelle rifrazioni di cristalli, liquidi, vapore, che trasformano la luce della lampada in una forza attiva, un solvente della base materiale del medium: figuratività e riproducibilità, proprietà di questa base fotografica, si dissolvono al momento della proiezione in un evento luminoso, sculture di luce che si approssimano all’impalpabile, tracce dipinte con materiale filmico indifferenziato.

La qualità fantasmatica di opere come Aberration of Light: Dark Chamber Disclosure segna una distanza non solo cronologica tra il lavoro di Gibson e Recoder e l’approccio strutturale e materialista degli anni Settanta, di cui possono essere considerati per altri versi eredi, ma che ripercorrono liberandosi dell’anti-illusionismo e dalle preoccupazioni di specificità che caratterizzano il dibattito teorico dell’epoca, o meglio portandone alle estreme conseguenze le tensioni implicite. Installazioni e performance funzionano in un certo senso come acceleratori di tali tensioni, esponendo la “dialettica” di quell’illuminismo cinematografico, ovvero il fatto che un’indagine materialista, per quanto affronti l’apparato cinematografico in termini riduzionisti, non possa evitare di agitare e liberare i fantasmi che storicamente lo abitano. La critica del dispositivo non si limita quindi a una sua esposizione tautologica, ma mira alla creazione di esperienze specifiche attraverso la non specificità e la variabilità delle sue componenti. In questo senso va anche il loro ultimo esperimento, Stations of Light, presentato quest’anno al festival di Oberhausen nella rassegna “Memories Can’t Wait – Film Without Film”, in cui affrontano in modo inedito le condizioni contemporanee di proiezione, eseguendo una partitura per due sale cinematografiche del multisala Lichtburg, due proiettori DCP e un pubblico, che defluisce e rifluisce tra i due spazi seguendo la performance di un musicista. Il principio di dissoluzione già applicato tante volte alla materialità del film, sembra qui estendersi alla stessa situazione della sala.

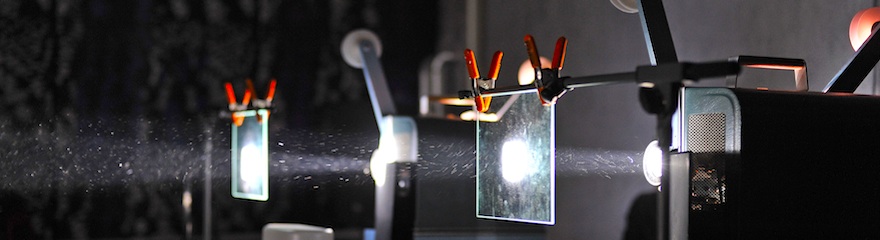

Subito dopo Oberhausen Sandra e Luis hanno fatto una puntata a Milano, dove sono stati invitati da Atelier Impopulaire (Pia Bolognesi e Giulio Bursi) presso Viafarini / CareOf. La sera precedente hanno eseguito una delle loro performance, Entaglements, in una versione inedita, dato che per l’occasione hanno collaborato per la prima volta con Claudio Rocchetti, musicista italiano con base a Berlino. Li incontro quando hanno appena finito di installare il pezzo con cui contribuiscono alla “visual restitution” del lavoro curatoriale di Atelier Impopulaire: Threadbare, un proiettore 16mm avvolto da varie pellicole recuperate, tra le altre, questa volta, un filmato didattico, Gandhi di Richard Attenborough, un film di Aldo Tambellini.

Tommaso Isabella – Vi siete incontrati nel 2000 al Rotterdam Film Festival, dove mostravate entrambi i vostri lavori. Da quali esperienze provenivate a quel tempo e cosa ha portato ciascuno di voi al progetto artistico che ora è Gibson e Recoder?

Luis Recoder – In quel periodo lavoravamo entrambi con il found-footage, questa era la pratica che ci accomunava. E in un certo senso stiamo ancora lavorando in quel campo…

Sandra Gibson – Entrambi ci siamo innamorati del film in quanto materiale, della materialità della pellicola, non diamo molta importanza al contenuto. Luis lavorava col found-footage servendosi di un proiettore, io usavo per lo più la stampatrice ottica. Io mi sono formata come pittrice, mentre Luis ha studiato architettura e filosofia.

LR – Per me la relazione col film è sempre passata più dalla scultura mentre per Sandra ha più a che fare con la pittura e con una concezione bidimensionale del lavoro; ora, con le installazioni, il nostro lavoro è diventato sempre più oggettuale.

TI – La scultura in particolare sembra essere molto importante non solo per quanto riguarda le installazioni, ma anche per il modo in cui concepite e realizzate le vostre performance: in Aberration of Light: Dark Chamber Disclosure (2011) lavorate a una specie di modellatura del cono di luce del proiettore, che coinvolge l’intero spazio della sala.

SG – Però per me Aberration continua a essere più simile al dipingere su una tela: ho sempre pensato al film come a una trasposizione della pittura su scala monumentale.

TI – Nella relazione tra lo spazio tridimensionale della sala e la superficie piatta dello schermo si coniugano i due aspetti: è una tensione che ha animato molte esperienze nel campo dell’expanded cinema, concentrate sulla riattivazione dello spazio tradizionale della sala.

LR – Sì, e noi pensiamo alla sala stessa nei termini di una installazione: in un certo senso stiamo sviluppando un gesto pittorico bidimensionale nello spazio scultoreo a tre dimensioni della sala…

SG – … o della galleria.

LR – Sì, ma la galleria è un passo successivo: la nostra pratica muove innanzitutto da un’intensa investigazione dello spazio della sala.

TI – Questo ci porta a una distinzione cruciale, quella tra i vostri spazi d’intervento: come il sito di destinazione influenza e dà forma al vostro modo di lavorare?

SG – Le nostre performance sono destinate primariamente allo spazio della sala cinematografica. Almeno per quanto riguarda le performance di expanded cinema, preferiamo dedicarci a questo aspetto cinematografico – se invece il contesto diventa quello della galleria, questa specificità tende a perdersi nella traduzione.

LR – Il problema è che lo stesso concetto di “performance” è carico di storia, la storia dell’arte performativa. Questa storia non si ritrova nello spazio della sala cinematografica. Nell’applicare l’aspetto performativo al cinema identifichiamo la proiezione come un evento dal vivo e forse unico. Normalmente non si considera la proiezione come un evento dal vivo, ma è esattamente questa la nostra intenzione.

SG – Mentre stavamo installando Threadbare (2013) poco fa, per la “visual restitution” di Atelier Impopulaire, abbiamo richiesto che il processo di allestimento vero e proprio non fosse documentato, perché altrimenti sarebbe potuto diventare facilmente una performance esso stesso. Un altro pezzo di tipo scultoreo come Light Spill (2006) è stato molto spesso installato seguendo una serie di istruzioni, senza che noi fossimo presenti: ci siamo così rimossi completamente dal processo.

LR – E tuttavia c’è sempre un aspetto performativo che s’insinua nel lavoro. Un semplice proiettore, quando viene esibito in una galleria, non resta mai un oggetto morto. La sua storia cinetica attraversa anche il più statico dei display.

TI – Il proiettore stesso, del resto, è un “performer”, come diceva Hollis Frampton nella sua “Lecture” (1968): in questo testo, che ha molto a che fare con la vostra pratica, il proiettore viene descritto come un “esecutore infallibile” della composizione, ovvero il nastro di pellicola prodotto dal filmmaker. In un certo senso voi, assumendo il ruolo di proiezionisti anziché quello di filmmaker, vi sovrapponete a questa performance standard, mostrate altre possibili esecuzioni del nastro, del resto lo stesso Frampton dice che “l’arte cinematografica consiste nell’escogitare cose da mettere dentro al proiettore.”. Il suo discorso, tuttavia, si concentra sulla “cosa” per eccellenza fra quelle da mettere nel proiettore, la pellicola: l’evento materiale del suo scorrimento nel proiettore, è così proposto come la sostanza e l’essenza stessa di ogni film. A Lecture è un testo fondamentale per comprendere gli approcci materialisti al cinema che si sviluppavano in quegli anni e, in sostanza, ci dice che ogni film, primariamente, tratta di se stesso, un “film about film”. Se ora consideriamo il vostro tipo di pratica, concentrata sull’aspetto performativo della proiezione, potremmo osservare uno spostamento di paradigma, che in qualche modo mette in questione la centralità del film, della pellicola e di ciò che vi è impresso: per riprendere il titolo della sezione curata da Mika Taanila quest’anno a Oberhausen, a cui avete partecipato con un nuovo lavoro, si potrebbe dire che dal “film about film” si osservano sempre più casi di “film without film”, anche se ovviamente non dobbiamo prendere in senso letterale questa assenza.

LR – Noi lavoriamo con la proiezione, che è una pratica molto materiale e oggettuale; ma nelle nostre performance, più che nelle installazioni, ci vogliamo concentrare su un certo slittamento dialettico tra materialità e immaterialità. Ci immaginiamo lo spettatore completamente perso nell’illusione di ciò che avviene sullo schermo, quasi dimentico del fatto che sta facendo esperienza di un evento dal vivo. Lo slittamento tra la dimensione live e non riproducibile dell’evento e la sua riproducibilità è anche dovuta alla durata dei lavori e al loro carattere illusorio. Ci interessa evidenziare radicalmente la materialità, esagerarla fino al punto in cui, per paradosso, l’esperienza non ha più come oggetto il materiale in sé, ma la pura luce, l’illusione completa, l’assoluta immaterialità, o come altro vuoi chiamarla.

SG – E questo è paradossale o misterioso perché l’illusione non è materiale…

LR – C’è differenza tra lavorare in senso materiale in una galleria, dove l’approccio tende ad essere letterale, l’oggetto è lì presente, e in una sala cinematografica, dove la tendenza è invece a ritrarsi dalla materialità, semplicemente perché lo spazio del cinema è pervaso da una sorta di illusoria dimenticanza delle condizioni materiali. L’architettura contribuisce a questo effetto. E per quanto possa provare a penetrarla, metterla in evidenza, smascherarla ed esporla per ciò che è, il cinema si mostra sempre resiliente, ostinato, si ribella alla trasparenza.

TI – La decostruzione innanzitutto spaziale del dispositivo cinematografico e, quindi, della progettualità che in esso mira a quella illusorietà e a quella dimenticanza, è stato uno dei principali obiettivi degli approcci materialistici all’expanded cinema negli anni Settanta. Il fatto che oggi quel dispositivo abbia raggiunto un certo grado di obsolescenza con la frammentazione e la dispersione delle pratiche esibitive e del consumo cinematografico, invita a guardare oltre a quelle pur fondamentali esperienze. In questo senso mi sembra interessante come voi tendiate a rimarcare una distanza tra lo spazio della cabina in cui di solito operate e quello della sala, collocandovi, in un certo senso, in una posizione di potere e invisibilità che a quei tempi poteva essere vista con sospetto. Cosa significa per voi attivare lo spazio della sala e il pubblico, che valore ha oggi il concetto di partecipazione, le cui connotazioni utopiche di un tempo sembrano oggi essere state assimilate e anestetizzate dall’ideologia spettacolare dominante?

SG – C’è sicuramente un rischio ad essere nostalgici e a pensare che tutto era meglio un tempo…

LR – Credo che noi riusciamo a cavarcela con quello che stiamo facendo grazie alla competizione tra nuove e vecchie tecnologie. Negli ultimi anni abbiamo lavorato con la camera oscura, come in Topsy-Turvy: A Camera Obscura Installation (2013), ovvero con la prima forma di proiezione artificiale creata con luce naturale. Si pensa solitamente alla camera oscura come all’origine della fotografia, ma prima ancora essa è l’origine dell’arte della proiezione. Nel rivisitare questo spazio primario ci siamo resi conto che esso non è mai stato uno spazio passivo, bensì attivo; a un certo punto della storia, questa architettura interattiva fondata sull’oscurità è stata essa stessa oscurata, dimenticata e quindi perduta.

SG – E oltre alla camera oscura, lo stesso cinematografo dei Lumière era originariamente e contemporaneamente cinepresa, stampatrice e proiettore, tutti nello stesso apparato. Il nostro lavoro guarda simultaneamente avanti e indietro nel tempo.

LR – Esatto, come in Aberration of Light e nel nuovo lavoro Stations of Light: Installation for Two Movie Theaters, One Audience, and Musician (2014), l’idea è quella di riferirsi a una molteplicità che storicamente è stata negata da quella unità chiamata “cinema”. È come infilarsi di soppiatto dalla porta di servizio del cinema, lavorando letteralmente con la sua parte posteriore, là dove la catena di montaggio si conclude…

SG – … o meglio dove si ritiene si concluda, ma non è così. Con Stations of Light, che abbiamo presentato la scorsa settimana al festival di Oberhausen, abbiamo lavorato anche per la prima volta con una proiezione digitale in DCP, che per noi è un nuovo punto di partenza. La sfida per noi è di intervenire anche nelle attuali modalità di proiezione digitale.

TI – Questo è molto interessante, nell’ottica di una continua investigazione delle variabili offerte dai vari sistemi di proiezione: ricordo che a Oberhausen, dopo la performance, dicevate di aver trovato più resistenza nel proiettore digitale, meno opzioni e possibilità di intervento. Pensate di continuare a sperimentare anche con il DCP e in che modo?

LR – Sì, continueremo e probabilmente in modo molto simile a questo inaugurale esperimento ad Oberhausen: con due o più sale cinematografiche a disposizione, oppure una sala e uno spazio di altro genere, come una galleria, in ogni caso sarà sempre al centro l’idea di redistribuire il pubblico in diversi luoghi, incoraggiando una fruizione più attiva dello spazio.

SG – Forse la prossima volta inviteremo un curatore, un programmatore o un archivista a selezionare i film da proiettare. Questo è quello che abbiamo fatto ad Oberhausen, col curatore ospite che organizzava la rassegna “Film Without Film”, l’artista Mika Taanila: le istruzioni in questo caso erano che scegliesse due lungometraggi in DCP che avessero più o meno la stessa lunghezza, ma senza rivelare i titoli a noi o al pubblico. Tendenzialmente puntiamo sempre in questa direzione, preferiamo non sapere il titolo del film che proietteremo, ma al momento stiamo considerando l’idea di giocare a carte scoperte. Si possono immaginare nuove versioni di Stations of Light, ad esempio con materiale recentemente restaurato, che potrebbe essere presentato nella sua forma propria in una proiezione e poi reimmaginato da noi in un’altra.

TI – Questo ci porta alla vostra relazione col materiale filmato che utilizzate e riattivate nelle vostre proiezioni: quali sono le vostre esigenze rispetto ad esso?

SG – Colore e movimento: è soltanto uno fra gli altri materiali che costituiscono il nostro kit, ecco perché preferiamo non sapere qual è il contenuto del film.

LR – Il materiale filmato ci serve, anche perché, almeno con il proiettore 35mm, non puoi limitarti ad accendere la lampada senza far scorrere alcuna pellicola, perché il calore della lampada è così intenso che rischia di danneggiare l’attrezzatura. Ci troviamo sempre a collaborare coi proiezionisti degli spazi in cui lavoriamo, che sono sempre piuttosto gelosi e protettivi verso il loro spazio di lavoro in cabina. Il nostro intervento è minimo, a dir tanto, e si riduce alle operazioni di routine che ogni proiezionista farebbe, messa a fuoco, messa in quadro, variazione di velocità (quando è possibile), spostare il dowser (quando è manuale), etc. Gran parte di ciò che facciamo non avviene dentro al proiettore, ma fuori da esso, davanti al cono di luce. La nostra apparente ambivalenza rispetto al materiale filmato non è diversa da quella che rivolgiamo a ogni altro elemento che compone questa molteplicità nota come cinematografo. Il materiale filmato è un oggetto trovato, non è speciale, non è diverso da quell’oggetto trovato che è la stessa macchina cinema. Noi stiamo lavorando con la sua totalità.

SG – Sostanzialmente lavoriamo con quello che abbiamo, non modifichiamo mai i proiettori 35mm perché non sono nostri. In galleria, coi 16mm, facciamo modifiche, come abbiamo fatto per Light Spill e Lightline (2011).

LR – I proiettori a pellicola non sono concepiti per funzionare per tutto il giorno, si surriscaldano e si rompono; così abbiamo escogitato alcuni piccoli colpi di cesello, che levano alcuni componenti chiave e permettono di esibire in modo continuo e ininterrotto qualcosa che non era progettato per questo tipo di presentazione. In generale ogni intervento che facciamo sui proiettori ha a che fare con la semplice impossibilità di proiettare col cinematografo per ventiquattr’ore consecutive sette giorni a settimana, a differenza di un quadro o di una fotografia. Questo perché la macchina oppone resistenza a questo tipo di situazione di visione, e resiste anche al fatto di essere vista come una macchina. Dev’essere occultata in una camera nascosta, per tenere lontano dagli sguardi l’assoluta fragilità e precarietà di questo medium.

TI – E così un pezzo come Light Spill emerge da questo tipo di difetti, dalle deficienze della macchina e dalla sua tendenza a consumarsi?

SG – Sì, da errori e difetti. Viene da pensare anche alla scena di Sherlock Jr., con Buster Keaton nel ruolo di un proiezionista che manca ai suoi doveri, si lascia andare alle fantasticherie e il film assume una vita propria. Ovviamente lì il film non si sbobina sul pavimento creando la pila gigantesca che si produce in Lightspill, ma si possono immaginare tanti possibili scenari per una storia segreta dell’expanded cinema.

TI – Mentre stavate installando Threadbare poco fa mi è venuto da pensare alla relazione che c’è tra quest’opera e Light Spill, una tensione che ritrovo più in generale nel vostro lavoro e nel modo in cui ne parlate, in particolare nell’ambivalenza rispetto al materiale cui accennavate prima: da una parte un distacco che fa considerare equamente ogni elemento dell’apparato, ma che arriva anche a un gesto di materialismo ‘estremo’ come quello di Light Spill, in cui rintraccio una sorta di crudeltà, nella mutilazione con cui sottraete al proiettore la sua bobina di riavvolgimento; dall’altra, invece, una particolare vicinanza affettuosa al materiale, che in Threadbare diventa un delicato avvolgimento del proiettore nella sua stessa pellicola, come fosse una guaina protettiva.

SG – Per quanto riguarda Light Spill per noi è proprio il contrario: non è una mutilazione, quanto una celebrazione del film. Chi feticizza il medium tende però a vederlo come un oltraggio: “Come osate degradare così la pellicola, lasciandola precipitare tra la polvere e lo sporco?”

LR – Ma in effetti c’è una relazione tra questi due tableaux scultorei: uno consiste nello scaricare per terra un’enorme quantità di pellicola mentre l’altro nel riavvolgere questo eccesso, come se il primo gesto tornasse come uno spettro. In Threadbare c’è una specie di risposta, un eco di quel gesto inaugurale, che sia una crudeltà o una celebrazione, dipende da come la vedi tu…

SG – Ogni volta che presentiamo Light Spill, c’è sempre qualcuno che chiede: “Cosa ne fate poi della catasta di pellicola? La riavvolgete?”, e così l’idea di Threadbare è venuta proprio dall’atto di riavvolgere il film sul proiettore, ma in una maniera per cui il materiale che ritorna è tanto ingente che sommerge il meccanismo di riavvolgimento al punto da mettere fuori uso la macchina. Forse è una forma di mummificazione. Alcuni dicono che assomiglia alla silhouette della testa di Mickey Mouse.

.jpg)

TI – Mentre eravate impegnati ad avvolgere il proiettore sembrava di assistere a una strana e complicata danza…

LR – Sì, una specie di rituale…

TI – Sì, un rituale: in effetti anche nel vostro lavoro dal vivo c’è qualcosa di rituale, con tutte le ambivalenze e le coincidenze di opposti che questo termine può evocare. Voglio dire: quando ho assistito per la prima volta ad una vostra performance, conoscendo vagamente quello che avreste fatto, aspettandomi una sorta di dissoluzione del film, della sua base fotografica, pensavo avrei assistito a una sorta di funerale, ma dopo l’esperienza mi rendo conto che è molto più complesso di così… Forse si tratta di un’evocazione piuttosto (mi vengono in mente gli spettacoli di fantasmagoria a fine Settecento): le immagini proiettate, così sfrangiate, decomposte, mi sembravano spettri che vagavano sullo schermo, liberati dal loro supporto fisico.

SG – No, infatti è una celebrazione del film, celebrazione della sua fine oppure dell’inizio di un nuovo modo di guardare al film.

LR – Ci sono davvero tanti paradossi, non possiamo dire semplicemente che riguardi la morte del film.

SG – In un’altra occasione eravamo invitati a proiettare in un festival che aveva sede in un multiplex di recente convertito al DCP. Per la nostra performance il festival ha reinstallato dei proiettori analogici in una delle sale. Ora dimmi tu se questo è un funerale per il film, oppure uno spettro che torna a infestare dei luoghi, o qualcosa di nuovo?

TI – E così, dopo questa prima esperienza ad Oberhausen, pensate vi troverete ad avere a che fare sempre di più col DCP?

LR – Abbiamo appena cominciato a pensarci seriamente: volevamo vedere se la nostra pratica con l’analogico potesse continuare migrando verso il dominio del digitale. Certamente continueremo a intervenire in situazioni molto standard, perché è proprio lì che si radica la nostra pratica, affrontare le attuali forme cinematografiche (e non semplicemente filmiche) come oggetti da scardinare e con cui giocare. E il DCP è solo un’altra modalità del cinematografico entro le pratiche contemporanee di proiezione, e desideriamo affrontarla. E non vediamo il digitale “in quanto digitale”, come se ci fosse una specificità che intendiamo demistificare. Quelle che riguardano la “specificità del medium” sono questioni minori, che possono essere messe da parte strada facendo, se si scopre qualcosa di più fertile.

SG – Il digitale è un altro strumento concettuale, come usare un pennello anziché una matita, quello che importa è l’esperienza dello spazio, perché quello che facciamo ha molto a che fare con l’esperienza e l’immersività. Tu hai notato la differenza tra la proiezione in 35mm e quella in DCP?

TI – Sinceramente no.

SG – Neanche noi.

LR – E d’altra parte è molto curioso che una buona parte degli spettatori che hanno assistito alle nostre performance col 35mm sia convinta si tratti di effetti digitali. Il che vuol dire che, anche se stiamo lavorando in una maniera che è del tutto specifica al medium filmico, l’effetto che otteniamo rimuove qualsiasi traccia di specificità.

SG – E quindi stiamo solo perdendo tempo con questo discorso sulla specificità del medium… [ride]

TI – Questo forse ha qualcosa da dire anche sulla supposta smaterializzazione che comporterebbe il digitale, soprattutto dal punto di vista operativo. Quello che voi fate durante le vostre performance dipende da una serie di condizioni, saperi e competenze che sono state a lungo una prerogativa di pochi: il digitale, per quanto in forme molto differenti, e surrogate, sembra offrire un’accessibilità molto più vasta e immediata alla manipolazione delle immagini, rendendola qualcosa di banale. Si entra così in una relazione di possesso con le immagini che non era pensabile nelle condizioni precedenti, nella relazione che il film stabilisce con lo spettatore entro il contesto classico della sala, in una dimensione spazio-temporale definita. E così proprio quando l’immagine sembra meno materiale, sempre più scollata dal suo supporto, acquisisce anche, paradossalmente, una nuova materialità per così dire.

SG – Intendi dire che il digitale diventa più “materiale” soltanto in ragione di questa accessibilità? Ma questi sono solo effetti, effetti speciali, superficiali, e finiscono per essere puri affetti, con la A maiuscola. Deve esserci qualcosa di insoddisfacente nel digitale, altrimenti non faremmo quello che facciamo.

LR – Sì, e il fatto è che nelle nostre performance di proiezione ogni comunicazione col mondo esterno va in corto circuito, la continuità del tuo quotidiano viene sospesa per un certo periodo. L’oscurità della sala è fondamentale per produrre questa uscita, che non deve necessariamente portarti in un altro mondo. Forse è soltanto una pura e semplice uscita e nient’altro, almeno per il momento.

SG – L’ironia è che durante la nostra performance di Entaglements (2009) di ieri sera c’era così tanta luce in eccesso, che veniva dalle luce dei flash delle macchine fotografiche e dagli schermi degli smartphone; la gente non sa più come essere presente e fare esperienza del qui ed ora.

TI – Ieri sera eravamo in una galleria, dove come già avete detto non siete soliti eseguire i vostri pezzi per proiezione; forse anche perché il white cube della galleria incoraggia una fruizione più distaccata: forse da un lato la gente qui è più disposta, si può aspettare il genere di aberrazione visiva che proponete e, d’altro canto, vi sono meno esposti di quanto lo sarebbero in un cinema vero, che impone invece in modo più evidente una permanenza e una durata

LR – Abbiamo due pratiche differenti, che conversano tra loro. Se vogliamo esprimere qualcosa di essenziale sulle performance di proiezione ci è indispensabile farlo in una forma dislocata, fuori dall’oscurità della cabina. Lo spazio aperto della galleria ci permette di esprimere un tipo di materialità che non è possibile nemmeno nei gesti più materiali delle performance che facciamo nello spazio chiuso del cinema. Spazi aperti e chiusi lavorano insieme, i primi esprimono ciò che gli altri non possono articolare.

SG – Proprio ieri stavamo pensando che gli oggetti di cristallo che usiamo durante le performance, portati fuori dalla cabina di proiezione e disposti in galleria, potrebbero diventare essi stessi un tableau, una natura morta di quello che facciamo.

LR – Molto del nostro lavoro scultoreo tenta di inquadrare un paradosso, la natura morta [still-life] dei fenomeni legati alle immagini in movimento. Quello che abbiamo realizzato con questo tipo di lavori è qualcosa di estremamente specifico dal punto di vista cinematografico e persino filmico, molto più di quanto avviene nello spazio del cinema, che, come dicevo, resiste ad essere dischiuso nella sua trasparenza.

TI – Questa dislocazione, questa dialettica tra la chiusura e l’oscurità del cinema e lo spazio aperto e illuminato del white cube, mette in gioco anche diversamente la vostra presenza: al cinema ve ne state nascosti in cabina, ma al tempo stesso la vostra presenza fisica è in qualche modo percepibile in quanto viene proiettato, nel modo in cui attraverso i cristalli e gli altri strumenti interagite col proiettore e modulate il cono di luce. E in galleria, qual è la vostra posizione?

SG – Quando stiamo facendo le performance siamo così immersi in ciò che stiamo facendo che non possiamo goderne, non possiamo essere parte del pubblico. Lavorare nelle gallerie e nei musei deriva anche da questo tipo di frustrazione. Davanti a un’installazione possiamo assumere entrambi i ruoli, quello del creatore e quello dello spettatore.

LR – Probabilmente siamo più creatori quando eseguiamo le nostre performance e più osservatori con i lavori oggettuali, è una specie di loop: lo spazio della galleria fornisce una sorta di ‘schermo’ su cui possiamo proiettarci in quanto spettatori del nostro stesso lavoro.

SG – È ironico che ad Oberhausen abbiamo incontrato alcuni artisti che di solito mostrano il loro lavoro in loop nelle gallerie ed erano affascinati dal contesto del festival, dove il pubblico, perché più rigoroso o perché imprigionato, restava dall’inizio alla fine delle proiezioni. In galleria gli spettatori vanno e vengono a loro discrezione, ma in un festival le convenzioni sono tali che è virtualmente impossibile sgattaiolare verso l’uscita. Con Stations of Light abbiamo invece costretto il pubblico a dirigersi verso l’uscita, consentendo una continua redistribuzione del flusso del pubblico da una sala all’altra, rischiando pure di perdere una parte degli spettatori, ma permettendo anche a nuovi spettatori di entrare nel gioco.